1章 序論

これまでに、雲物理過程・乱流・地表面の渦度など、大気内の現象の解明のためにさまざまな数値モデルを用いてシミュレーションが行なわれてきた。数値モデルは静力学平衡を仮定したものから、それを仮定していない、重力と気圧傾度力の差まで厳密に計算する、非静力学モデルに進化してきた。このような非静力学モデルの中で、特に小さなスケールの計算に優れていると言われているCReSS(Cloud Resolving Storm Simulator)のシミュレーション結果を、本研究では用いることとする。CReSSは、実際の気象現象のシミュレーションを、現実的な初期値と時間変化する境界値を与えて行うことが出来る。

2002年11月に滋賀県北部の水田地帯において、乱流の面的集中観測が行われた。この観測においては、超音波風速温度計16台・赤外線湿度変動計4台・シンティロメータ4台・ドップラーソーダ2台・ラジオゾンデ1台の観測機器が使われており、これらを小さな領域で展開するという集中観測であった。GPSゾンデによる上空の観測においては、気圧・気温・湿度・風向風速が観測され、境界層内および上空の詳細な鉛直構造が分かり、ドップラーソーダでは境界層内の風向風速の鉛直分布が得られた。

これまでに顕熱フラックス量と平均水平風速・平均気温・平均鉛直風の比較などが行われてきているがもっと詳しく比較を行う必要がある。そこで本研究は、非静力学モデルCReSSがどれだけ大気境界層内の現象を再現できるかを、観測データとの比較によって検証する。具体的には、温位・鉛直風・水蒸気量の分布、それぞれの比較により得た相関また、積分スケールを用いた比較、距離・風向風速を考慮した相関についての比較である。

モデルの概要と定式化

2.1 CReSSの概要

CReSS( Cloud Resolving Storm Simulator)は雲スケールからメソスケールの現象の高精度シミュレーションを行うことを目的として、名古屋大学地球水循環研究センターの坪木和久氏や(財)高度情報科学技術研究機構の榊原篤志氏により開発された、雲解像の非静力学気象モデルである。

以下にCReSSの特徴と実装されている具体的な機能をいくつかあげる。

並列計算機用に設計されており、大規模計算ができる。一方で、1つのノードだけを用いるバージョンも用意されており、PC−UNIXでも実行可能である。

雲物理過程を可能なだけ詳細に取り入れた雲モデルである。

単独で雲のシミュレーション実験を行うことができるだけでなく、実際の地形と初期場および時間発展する境界条件を与えて、予報実験を行なうことも可能なように設計されている。

コードはスタンダードなFORTRAN90で記述されており、可読性に優れ、かつ、ほとんどの計算機プラットフォームで実行が可能である。

力学過程の基礎方程式系は非静力学・圧縮系で、地形に沿う座標系の3次元領域で計算を実行する。

力学過程の従属変数は、速度の3成分、温位偏差、気圧偏差、乱流運動エネルギーである。

乱流はスマゴリンスキーの1次のクロージャーまたは乱流運動エネルギーを用いた1.5次のクロージャーによるパラメタリゼーションを導入している。

初期条件には、高層観測などから1次元プロファイルを水平一様に与えるか、広領域モデルにネスティングする場合は、その出力値を補間した3次元の非均一データを与える。

境界条件には、固定壁条件(鏡像条件)、周期境界条件、傾き零の条件、放射境界条件を用いることができる。

音波の取り扱いに関しては音波関連項とそれ以外に分け、時間積分のタイムステップを小さくして計算を行う。

2.2 基礎方程式系の定式化

CReSSモデルの支配方程式は、運動方程式(地球の回転を考慮したナビエ・ストークス方程式)、熱力学方程式、圧縮系の連続方程式、水蒸気混合比の式、雲・降水粒子の混合比の式、及び雲・降水粒子の数密度の式で記述される。これらの式にさまざまな物理過程を定式化したものと境界値の定式化が加わり、モデルが構成されている。このモデルではx,y座標系の地図投影法(極平射図法、ランベルト正角円錐図法、正角円筒図法)を設定したり、また外部の標高データをモデルの計算領域に補間したりすることも可能である。

2.2.1 地形に沿う座標系

CReSS

では他の気象モデルで用いられているものと同様の地形に沿った座標系![]() を採用している。ここで、

を採用している。ここで、

![]() (2.1)

(2.1)

![]() (2.2)

(2.2)

![]() (2.3)

(2.3)

である。

ある変数![]() の空間微分は

の空間微分は![]() を用いて、以下のように変換される。

を用いて、以下のように変換される。

(2.4)

(2.4)

(2.5)

(2.5)

(2.6)

(2.6)

ここで式、(2.4)〜(2.6)に使用した各項の意味を表1にまとめる。

表1 使用した変数の一覧 *

|

記号 |

内容 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

* CReSS User’s Guide 第2版(著 坪木和久、榊原篤志)を参照

2.2.2 基礎方程式

モデルの独立変数は空間の座標、![]() と時間

と時間![]() である。これらの関数として定義される従属変数はCReSSで採用している圧縮性の方程式では、速度の水平2成分

である。これらの関数として定義される従属変数はCReSSで採用している圧縮性の方程式では、速度の水平2成分![]() と鉛直成分

と鉛直成分![]() 、基準状態からの温位偏差

、基準状態からの温位偏差![]() 、基準状態からの気圧偏差

、基準状態からの気圧偏差![]() 、水蒸気混合比

、水蒸気混合比![]() 、水物質(雲粒や雨粒等)の混合比

、水物質(雲粒や雨粒等)の混合比![]() 、および水物質の数密度

、および水物質の数密度![]() である。ここで

である。ここで![]() は、水蒸気以外の水物質で、雲・降水過程をどのように表現するかでその変数の数が決まり、それに応じて時間発展方程式系の数が変わる。ここで、これらの従属変数のうち温位と圧力、また水物質と水蒸気を考慮した密度

は、水蒸気以外の水物質で、雲・降水過程をどのように表現するかでその変数の数が決まり、それに応じて時間発展方程式系の数が変わる。ここで、これらの従属変数のうち温位と圧力、また水物質と水蒸気を考慮した密度![]() については、以下の静力学平衡、

については、以下の静力学平衡、

![]() (2.7)

(2.7)

を満たす基準状態とそれからの偏差に分ける。また、表記を簡便にするため、次のように変数変換しておく。

![]() (2.8)

(2.8)

この変数を用いて、各予報変数を以下のように変換する。

![]() (2.9)

(2.9)

![]() (2.10)

(2.10)

![]() (2.11)

(2.11)

![]() (2.12)

(2.12)

![]() (2.13)

(2.13)

![]() (2.14)

(2.14)

![]() (2.15)

(2.15)

密度以外の従属変数はすべて時間発展方程式系で表現されているが、地形を含む場合これらの従属変数を与える時間発展方程式系は、グリッドスケールにおいて以下のように与えられる。

運動方程式

![]()

![]() (2.16)

(2.16)

![]()

![]() (2.17)

(2.17)

![]()

![]() (2.18)

(2.18)

温位の方程式

![]() (2.19)

(2.19)

気圧の方程式

(2.20)

(2.20)

水蒸気および水物質の混合比の方程式

![]() (2.21)

(2.21)

![]() (2.21)

(2.21)

水物質の数密度の方程式

![]() (2.22)

(2.22)

ここで、式(2.16)〜 (2.22)で使用した各項の意味を表2にまとめる。

表2 使用した変数の一覧

|

|

コリオリ力係数 |

|

|

空気中の音速 |

|

|

サブグリッドスケールの乱流による速度の拡散項

|

|

|

|

|

|

サブグリッドスケールの乱流による温位または水物質の混合比の拡散項

|

|

|

温位または水物質の混合比の生成・消滅項

|

|

|

水物質の沈降(降水)の項 |

|

|

サブグリッドスケールの乱流による固体の水物質の数密度の変化

|

|

|

固体の数密度の生成・消滅項

|

|

|

沈降(降水)による固体の数密度の変化

|

|

|

人工的に入れた音波の減衰項

|

サブグリッドスケールの拡散

数値モデルは、連続体である大気を離散的な格子点の値によって表現するものである。しかし実際の大気中にはその格子間隔より小さなスケールの運動が必ず存在する。これは、その間隔をいかに小さくしても存在するもので、サブグリッドスケールの運動と呼ばれ一般には拡散として作用する。

サブグリッドスケールの格子間隔をいくら細かくしても計算できないのであれば、理論的にサブグリッドスケールの運動の時間発展方程式を導くことが考えられる。例えば、速度をグリッドスケール成分とそれからの偏差に分ければよい。この時、グリッドスケール成分の方程式には未知量としてレイノルズ応力と同様な偏差の2重相関が現れるので、それらの時間発展を与える式を考える。しかし、今度はそれらの中に3重相関が現れてしまう。同様の操作を繰り返してもさらに未知量が含まれ、これらの方程式系は閉じない。これは乱流の非線形性によるものである。この問題を「クロージャー問題」という。

この困難から抜け出す方法の1つとしては、有限の数の方程式を用いて、残りの未知数を既知の量で表す方法がある。これは「クロージャー仮定」と呼ばれ、予報される相関の次数により、1次のクロージャー、2次のクロージャー、・・・のように呼ばれる。

サブグリッドスケールの運動の表現は、CReSSでは2重相関を渦粘性の概念のもとに平均速度及び乱流運動エネルギーと散逸率などの乱流を特徴付けるスカラー量を用いて表現し、これらについての時間発展方程式を別にモデル化する考えの下、1.5次のクロージャーを用いており、計算するに当たって乱流運動エネルギーについての時間発展方程式が必要になる。

2.3.1 乱流輸送のパラメタリゼーションと拡散項の定式化

節2.2.2で述べた地形に沿う座標系での基本方程式において、運動方程式、温位の式、水蒸気と水物質の混合比の式、および、水物質の数密度の式に現れる拡散項(乱流混合の項)![]() は渦粘性係数

は渦粘性係数![]() と渦拡散係数

と渦拡散係数![]() によって表され、それを評価する方法を渦粘性モデルという。以下の節では、次の2つの渦粘性モデルのうち今回の実験で採用している後者の説明をする。

によって表され、それを評価する方法を渦粘性モデルという。以下の節では、次の2つの渦粘性モデルのうち今回の実験で採用している後者の説明をする。

・ スマゴリンスキーの1次のクロージャー

乱流運動エネルギーを用いた1.5次のクロージャー

渦粘性モデル(乱流運動エネルギーを用いた1.5次クロージャー)

運動方程式中の拡散項は、応力テンソル![]() を用いて次のように表現される。

を用いて次のように表現される。

![]() (2.23)

(2.23)

同様に![]() に関しても同じように表現される。ここで、応力テンソル

に関しても同じように表現される。ここで、応力テンソル![]() は、せん断応力とレイノルズ応力と同様なものからなる。レイノルズ応力と同様なものはグリッドスケール成分からの変動成分からなるので、平均量を用いた形式に何らかのモデル化をする必要がある。そこで、せん断応力からの類推で、粘性係数を用いた勾配拡散の形式に表すことを考えると以下のようになる。

は、せん断応力とレイノルズ応力と同様なものからなる。レイノルズ応力と同様なものはグリッドスケール成分からの変動成分からなるので、平均量を用いた形式に何らかのモデル化をする必要がある。そこで、せん断応力からの類推で、粘性係数を用いた勾配拡散の形式に表すことを考えると以下のようになる。

![]()

![]() (2.24)

(2.24)

Sij:変形速度テンソル

温位、水蒸気と水物質の混合比、及び、水物質の数密度の拡散項については、それらの変数を![]() で代表して

で代表して

(2.25)

(2.25)

のように定式化する。ここで、![]() ,

,![]() は

は![]() 方向の、

方向の、![]() は

は![]() 方向の、上式に該当するスカラー量

方向の、上式に該当するスカラー量![]() の分子拡散と乱流(サブグリッドスケールの)フラックスで、勾配拡散の形式で

の分子拡散と乱流(サブグリッドスケールの)フラックスで、勾配拡散の形式で

(2.26)

(2.26)

(2.27)

(2.27)

(2.28)

(2.28)

のように与えられる。

今回の実験に使用した1.5次のクロージャーでは、![]() の決定に乱流運動エネルギーについての時間発展方程式を用いる。この乱流運動エネルギーは各速度成分について、平均流からの偏差

”

の決定に乱流運動エネルギーについての時間発展方程式を用いる。この乱流運動エネルギーは各速度成分について、平均流からの偏差

”![]() を付して、

を付して、

![]() (2.29)

(2.29)

と表され、その時間発展方程式は、次のように与えられる。

![]()

![]() (2.30)

(2.30)

ここで、この節に使用した記号の意味を表3に示す。

表3

|

記号 |

意味(式) |

|

|

位置エネルギーと運動エネルギーの変換項 |

|

|

散逸項の係数=3.9 or 0.93 (3.9:最下層、0.93:それ以外) |

|

|

|

|

|

水平方向の混合長スケール |

|

|

乱流運動エネルギーに対する渦粘性係数 |

次元解析により渦粘性係数![]() は乱流運動エネルギー

は乱流運動エネルギー![]() の関数として、

の関数として、

![]() (2.31)

(2.31)

![]() (2.32)

(2.32)

と与えられる。ここで、![]() はそれぞれ水平・鉛直の混合長スケールである。CReSS

はそれぞれ水平・鉛直の混合長スケールである。CReSS

では格子間隔が水平と鉛直でほぼ同じ場合と大きく異なる場合とで、与える混合長スケ

ールの値が違う。以下に示す。

ほぼ同じ場合には、

(2.33)

(2.33)

のように与えられる。ただし、

![]() (2.34)

(2.34)

(2.35)

(2.35)

である(![]() はそれぞれの格子間隔)。また、大きく異なる場合には、

はそれぞれの格子間隔)。また、大きく異なる場合には、

![]() (2.36)

(2.36)

(2.37)

(2.37)

のように与えることができる。ただし、

![]() (2.38)

(2.38)

![]() (2.39)

(2.39)

である。

CReSSのシミュレーション結果と観測結果の比較

3.1 CReSSの計算条件

今回のCReSSのシミュレーション結果であるが、玉川一郎(岐阜大学流域圏科学研究センター)によっておこなわれた、雲物理過程無し、乱流クロージャ1.5次TKE、10cm4層の陸面で計算されたものを用いる。このシミュレーションであるが、計算対象は2002年11月17日とし、初期条件には同日9JSTのゾンデデータから主観的に乱れを取り除いたものを使用している。計算条件を表4に示す。

表4 計算条件

|

格子数・格子間隔 |

水平方向に格子間隔40mで格子数100個 鉛直方向は最下層10mで80層とり1600m |

|

地表面 |

水平一様 |

|

粗度 (Z0) |

0.017 |

|

アルベド ( |

0.2 |

|

蒸発散効率 ( |

0.2 |

|

境界条件 |

東西南北は周期境界条件、 上・下端は固定壁境界条件 |

|

乱流過程 |

1.5次のクロージャーモデル |

|

用いる計算時間 |

7200秒経過してからの3600秒間 |

3.2 観測について

観測結果は,2002年11月に滋賀県伊香郡高月町井口の水田地帯で行なわれた「琵琶湖プロジェクト2002年フラックス面的集中観測」(Catch A Plume by SATs : CAPS)によって得られたデータを用いる。この観測は、超音波風速温度計16台、シンティロメータ4台、ドップラーソーダ2台、ラジオゾンデ1台を小さな領域で展開するという集中観測で、境界層内の気圧・気温・湿度・風向風速が観測された。用いられた機材の説明を表5に示す。これらにより境界層内および上空の詳細な鉛直構造が得られており、CReSSシミュレーション結果との比較が可能である。超音波風速温度計からは0.1秒ごとにデータが得られており、ラジオゾンデでの観測のデータは3.1節で示したように、CReSSシミュレーションの初期値に用いられている。

観測時間は11月17日9時から12時までであるが、今回は11時から12時までの観測結果を用いることとする。その理由としては、朝の時点では設定・設置の問題などがあり、11時からのデータが安定していると考えられるからである。

表5 観測機材の説明

|

超音波風速温度計 |

三次元風速成分を測定 高反応での風と温度変動を測定 |

|

シンティロメータ |

光を利用して気温変動に関わる屈折率の乱流統計量を測定 |

|

ドップラーソーダ |

風向・風速・乱流の時間空間分布の観測 |

|

ラジオゾンデ |

上空の気圧・気温・湿度・風向・風速を測定 |

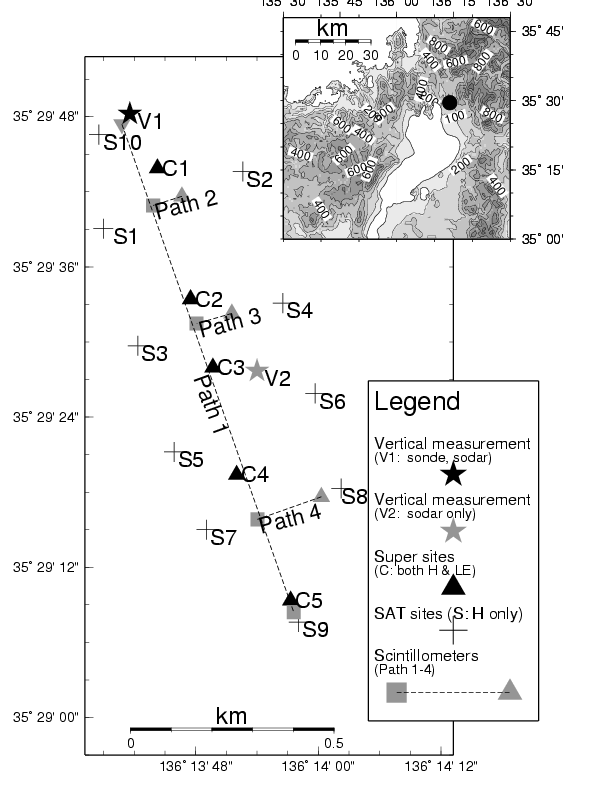

図1: 周辺地図と計測点配置図

観測は、1.0m、2.45m、5.9mの3高度で水蒸気量の計測もおこなわれたC4サイトを中心に、C1〜C5のサイトと、超音波風速温度計のみの観測であるS1〜S10のサイトがある。

この中でS3とS5サイトはデータが正しく得られていないので、本研究では用いない。

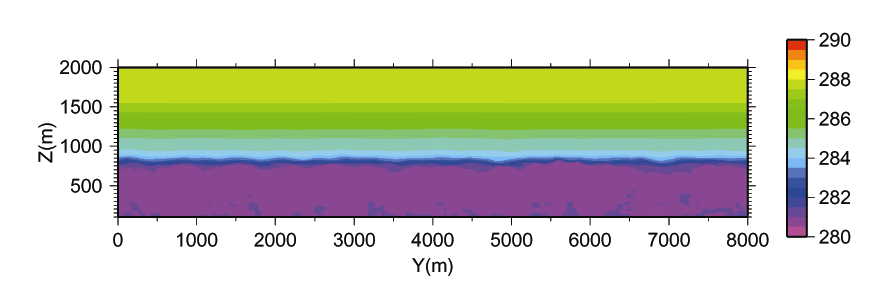

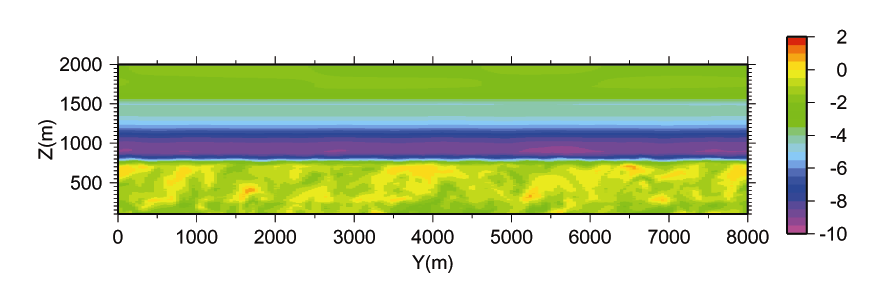

3.3 シミュレーション結果

図2から図6は、シミュレーション開始から7200秒後に得られた、温位(Pt)、水蒸気量(Qv)、風速(U:東向き成分 V:北向き成分 W:鉛直上向き成分)のX=20断面の結果である。この図より大気境界層上端が高度700m〜800mの間に現れていることが分かる。一方、11月17日のゾンデとドップラーソーダによる上空の観測で、大気境界層上端が800m付近に観測されたことが分かっている。つまりCReSSは大気境界層の高さをよく再現している。このことにより図2〜図6に示した温位(Pt)などの鉛直分布は観測結果との比較に用いていいと考える。

図2は温位(Pt)である。地表面で暖められた空気(ポテンシャルの高い空気)が持ち上げられていることが分かる。その空気は大気境界層の上端(約700m〜800m)まで上昇している。大気境界層を抜けてからの自由大気では温位分布は層状になっている。これは、ポテンシャルの高い空気は上に、低い空気は下に集まることを表している。大気境界層内は乱流による鉛直フラックスが、地表面と大気との間の熱のやりとりをしているため、大気境界層で乱れが生じていると考えられる。これは水蒸気量、風速でも言えることである。

図3は水蒸気量(Qv)である。水蒸気量は大気境界層内では乱れがあるが、大気境界層を越えてからは安定している。

図4は東向き成分の風速(U)、図5は北向き成分の風速(V)である。この風速成分からCReSS内では北西方向に風が流れていることが分かる。大気境界層内では風に乱れがあり、東向き成分では大気境界層上端と自由大気の境の変動は層状であるのだが、北向き成分では乱れた変動であり、波がみえている。北向き成分では渦が確認できる。両成分とも自由大気内では、層状の分布を示している。

図6は鉛直上向き成分の風速(W)である。大気境界層内では乱れがあり、1つの変動それぞれが地表面から大気境界層上端まで達していることが分かる。また、上向きの風の変動が200mから500m間隔で現れていることも確認できる。

図2: シミュレーション開始から7200秒後の温位(Pt)

図3: シミュレーション開始から7200秒後の水蒸気量(Qv)

図4: シミュレーション開始から7200秒後の風速(U:東向き成分)

図5: シミュレーション開始から7200秒後の風速(V:北向き成分)

図6: シミュレーション開始から7200秒後の風速(W:鉛直上向き成分)

次に地表面でのPt、地表面付近でのPtとW、PtとQvの関係を示す。

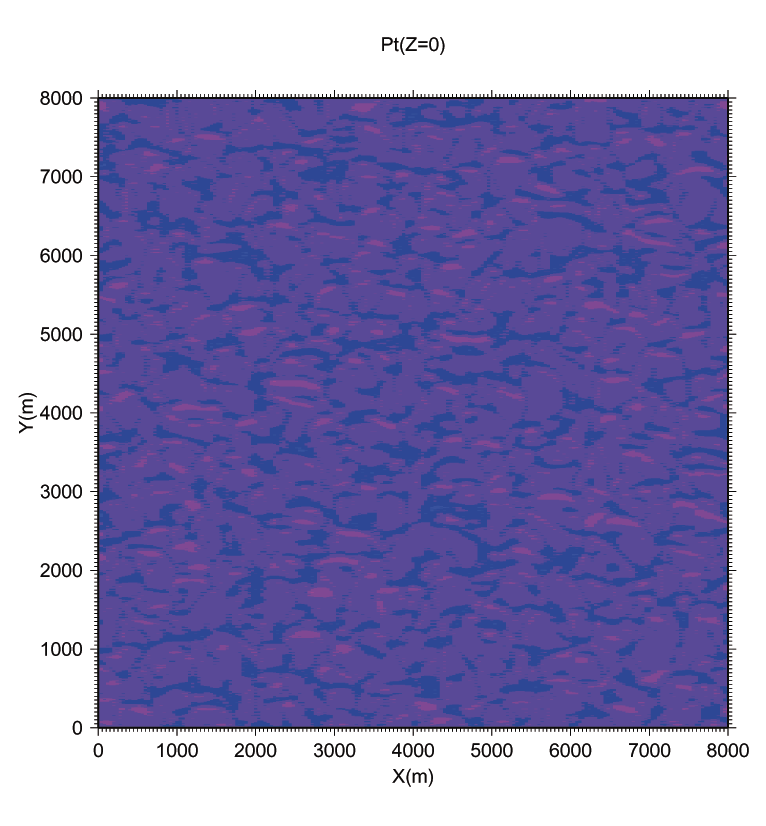

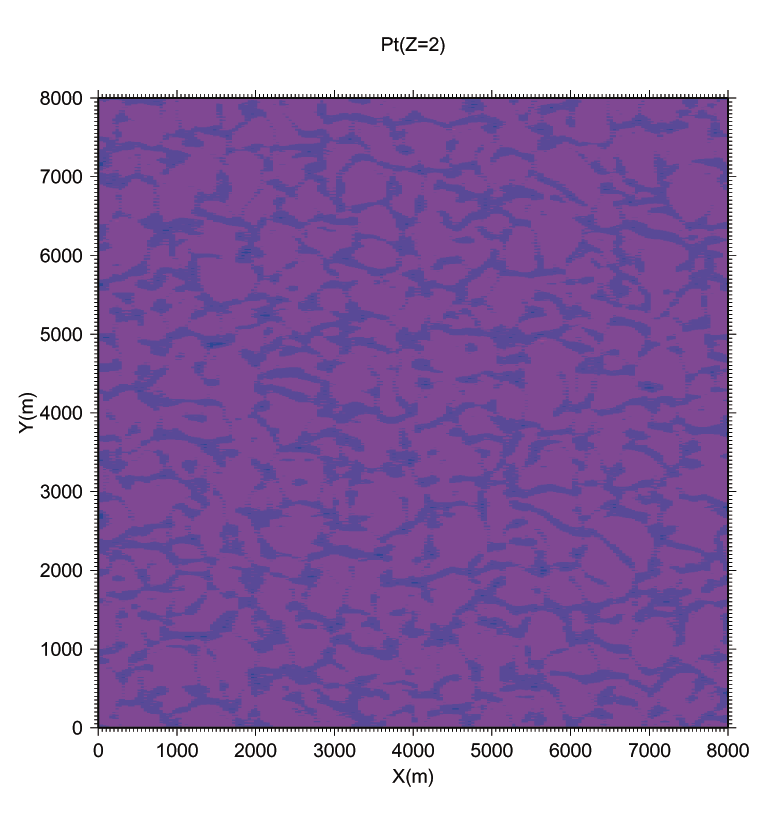

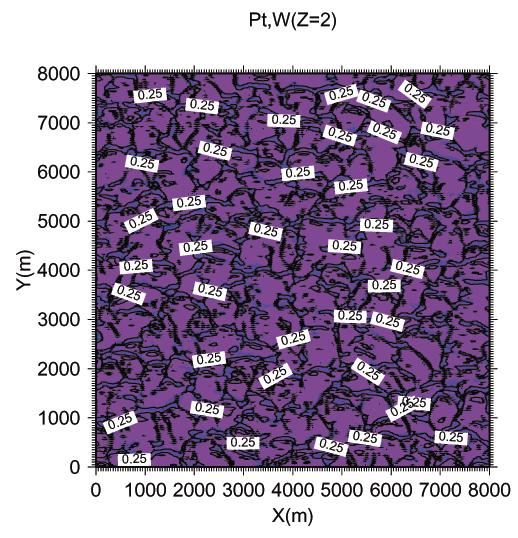

図7: Z断面、Z=0(高度5m)、Z=1(高度15m)、Z=2(高度25m)でのPt

図7はZ断面のZ=0(高度5m)、1(高度15m)、2(高度25m)でのPtである。Z=0(高度5m)断面はZ=1(高度15m)とZ=2(高度25m)に比べて、温位の高い(281.5〜282.5)大気が大部分を占めている。これは、地表面によって暖められた大気を表している。地表面によりもたらされた温位の高い大気は、図2を見ても分かるように、地表面から持ち上げられている。その温位の高い大気は、標高が高くなるにつれてその面積が小さくなるのだが、境界層の上端まで持ち上げられる。

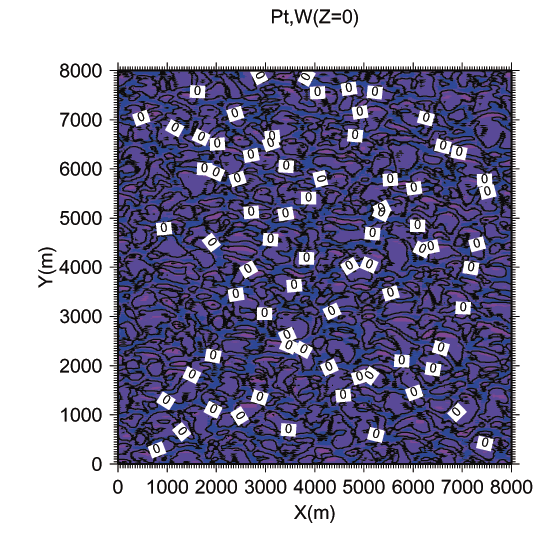

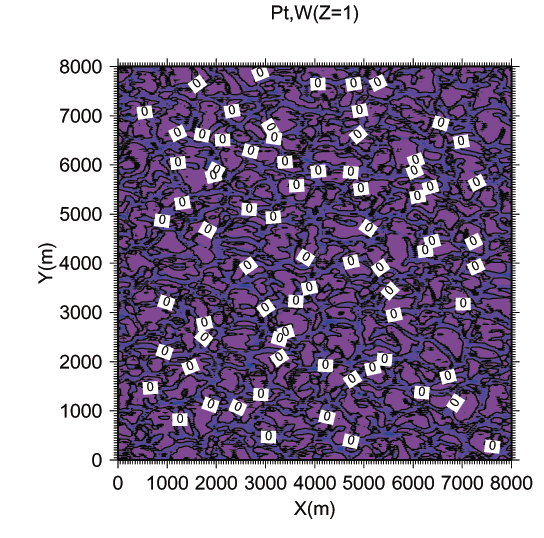

図8: Z断面、Z=0(高度5m)、Z=1(高度15m)、Z=2(高度25m)でのPt(COLOR)とW(等値線)。

図8はPtを色分け、Wを等値線で表したものである。どれもよくみれば分かるのだが、とくにZ=1(高度15m)では、温位の変化の境目に鉛直方向の風速の境目もあり、関係があることがうかがえる。温位の高い大気(281.0〜281.5)が、その鉛直風により持ち上げられている可能性があると思われる。

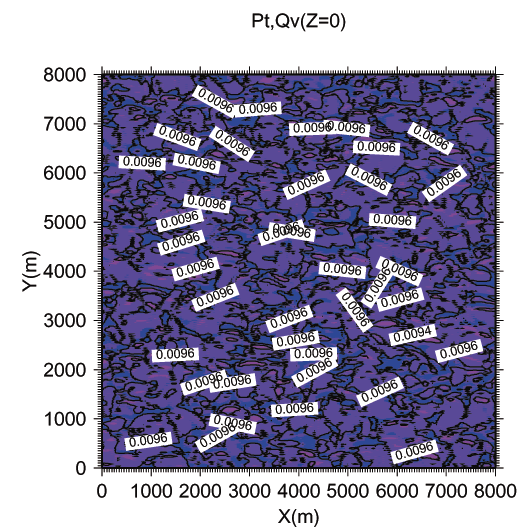

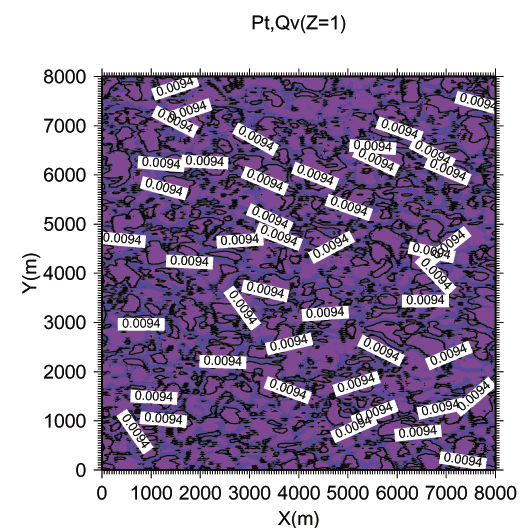

図9: Z断面、Z=0(高度5m)、Z=1(高度15m)、Z=2(高度25m)でのPt(COLOR)とQv(等値線)を示したもの

図9はPtを色分け、Qvを等値線で表したものである。すベての範囲において顕著に出ているわけではないが、温位の変化の境目に水蒸気量の境目もあり、関係があることがうかがえる。特にZ=2(高度25m)の断面図では、水蒸気量の変化もZ=0(高度5m)とZ=1(高度15m)に比べて安定してきており温位との関係がよくみてとれる。以上から温位の高い空気は水蒸気をたくさん含んだ大気である可能性がある。しかし先に述べたように、すべての範囲において関係がでているわけではないので、見極める必要がある。WとQvについても同じような結果が得られている。

3.4 観測結果

3.2節で述べたように、観測は15サイトで行なわれた。そのなかでC3とC4サイトの観測結果を例としてあげる。

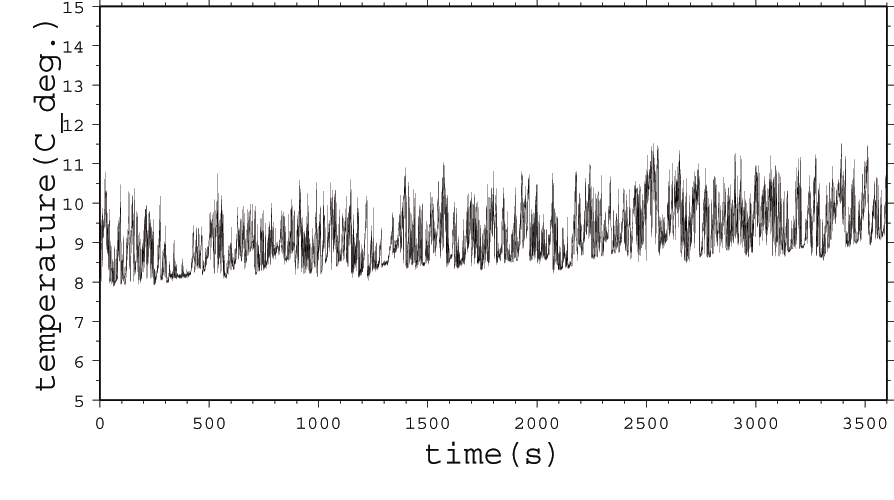

図10・AがC3サイトでの気温で、図10・BはC4サイトの気温である。C3サイトとC4サイトでは2℃ほどズレがあるのは誤差である。絶対値の観測の際には設定し直す必要があるのだが、変動には特に大きな影響はないので、このままの変動について解析をすすめる。

両方のサイトとも時間が経過するにつれて、気温が高くなっていることが分かる。これは11時からの観測結果のため、地表面からの熱輸送が影響している。また、両サイトとも大きな変動と小さな変動が見えていることが分かる。C3サイトでは約80秒から280秒の間や約680秒から820の間に、C4サイトでは約300秒から540秒の間や約1280秒から1400秒の間に、大きな変動が見える。大気内では、鉛直熱輸送する熱対流と小さな乱流が入り混じっているため、このような変動がみられたと思われる。

図10・CはC3サイトの鉛直風である。図10・AのC3サイトの気温と見比べると、250秒や550秒で気温が大きく変動していると時に、鉛直風も変動していることが分かった。この時間のとき以外にも変動が重なる時間があり、気温と鉛直風に関係があることが予想される。

図10・A: C3サイトでの気温の時系列。

図10・B: C4サイトでの気温の時系列。

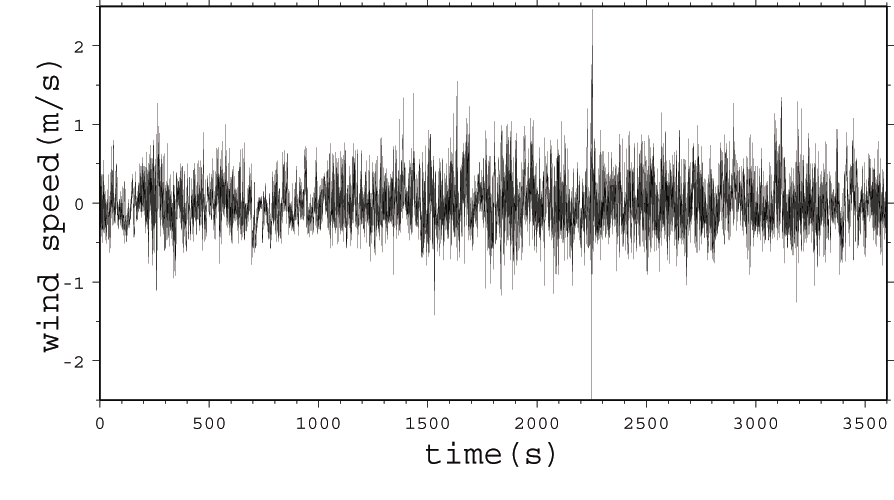

図10・C: C3サイトの鉛直風の時系列。

3.5 散布図、相関係数を用いた比較

それぞれで得られたデータの中で、地表面近くのPt(温位)(観測データにおいては気温T)、W(鉛直風)、Qv(水蒸気量)の関係がCReSSのシミュレーション結果と観測結果の間において類似しているかを検討するものである。

それぞれのCReSSのシミュレーションから得られた関係を統計的にまとめ、観測結果との比較をおこない類似している点をみつけることができれば、CReSSのシミュレーションが現実の現象を再現できているといえる。データはシミュレーション開始から7200秒(2時間)経過してから3600秒間のものである。それは、観測結果で用いるデータが、観測の中で観測結果が安定していると考えられる11時からのデータを用いるためである。データは空間方向に40000ポイントである。CReSSのシミュレーションにおけるPt、W、Qvをそれぞれ比較した散布図を示す。また、Pt、W、Qvのそれぞれの相関係数を算出する。相関係数を算出する式を以下に示す。

![]()

![]() (3.1)

(3.1)

![]() :偏差積和

:偏差積和

![]() :偏差平方和

:偏差平方和

![]() :偏差平方和

:偏差平方和

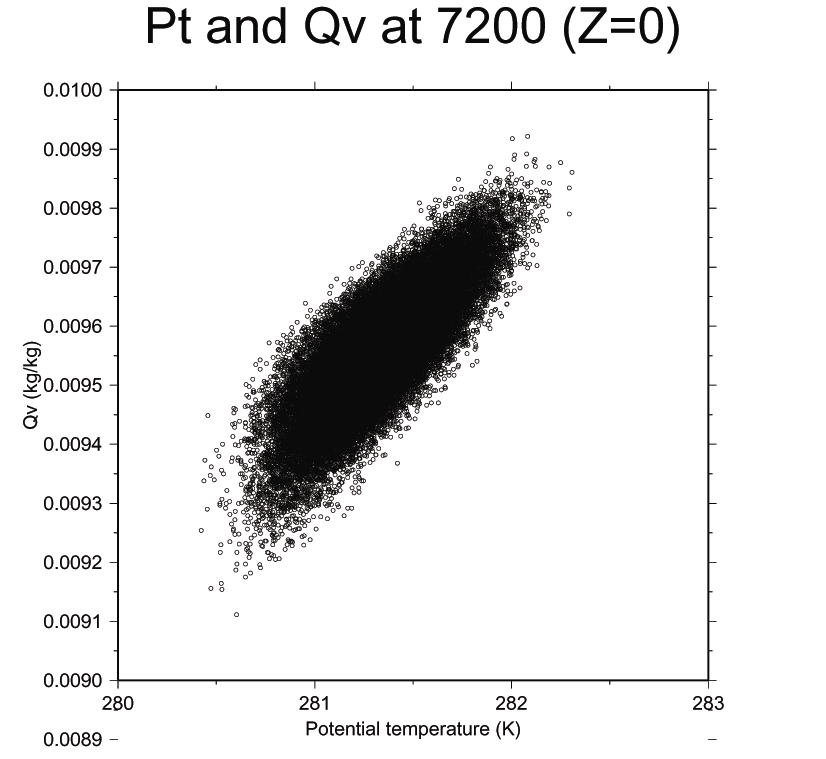

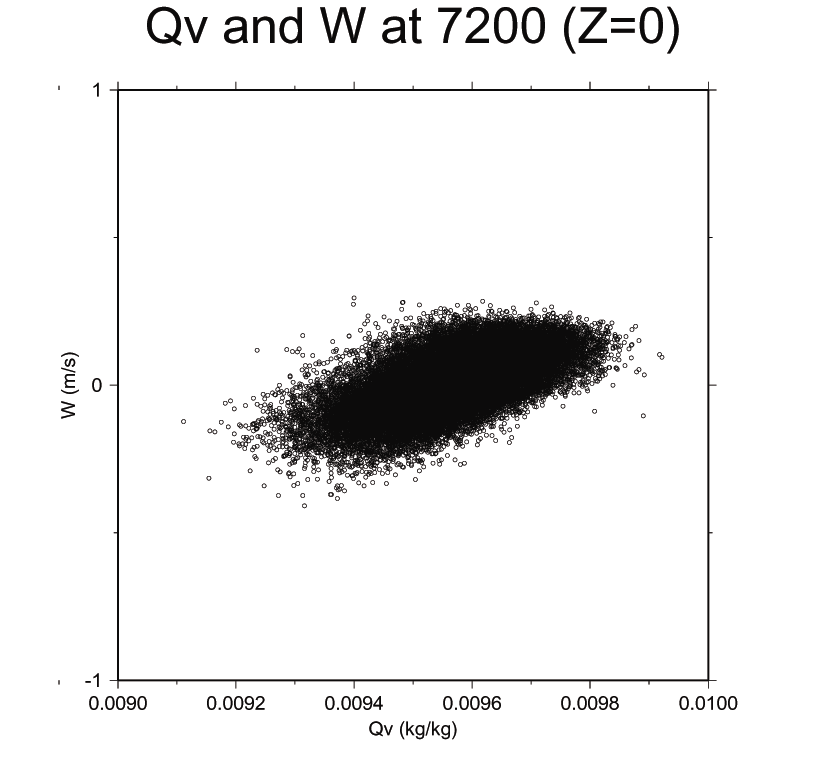

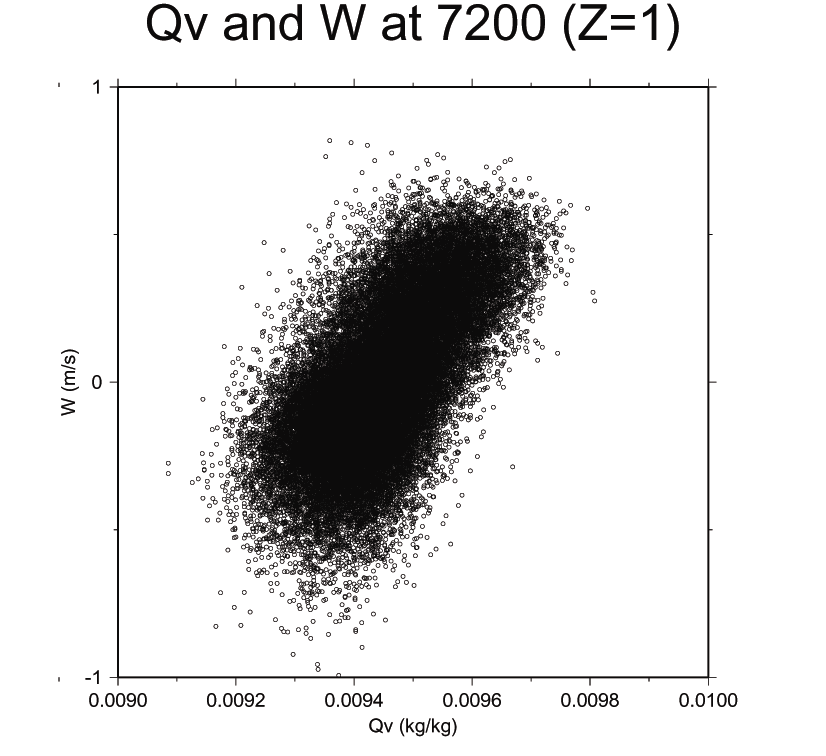

図11をみてみるとPtとQvの分布はZ=0(高度5m)とZ=1(高度15m)で似た形となっていて、温位が高くなると水蒸気量も多くなっている。PtとW、WとQvではZ=0(高度5m)とZ=1(高度15m)での分布は似ているとはいえないが、地表面よりも少し離れた場所では鉛直風の影響を受け、縦のばらつきが大きくなるのではないかと考えられる。

表6はPt、W、Qvそれぞれの比較における相関係数(Z=0,1)である。PtとW 、PtとQvの相関係数は0.8前後の結果が得られた。WとQvの相関係数は他の2つのに比べては低い結果になった。

図11:Pt、W、Qvそれぞれの比較におけるZ=0(高度5m)、Z=1(高度15m)での散布図

表6 Pt、W、Qvそれぞれの比較におけるZ=0(高度5m),Z=1(高度15m)での相関係数

|

|

Z=0 |

Z=1 |

|

PtとW |

0.781 |

0.824 |

|

PtとQv |

0.808 |

0.797 |

|

WとQv |

0.628 |

0.651 |

次に観測結果についてであるが、11時から1時間の観測結果を用いている。データは0.1秒ごとに得られるので36000個のデータがある。C3とC4サイトの気温と鉛直風の時系列のデータは図12に示した通りである。

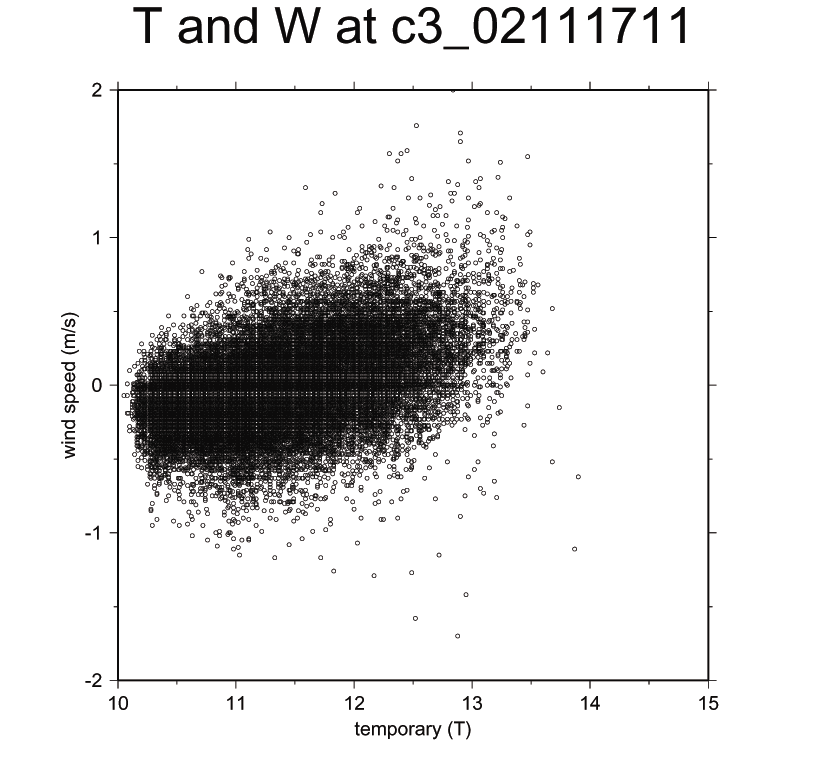

図12はC3とC4サイトの気温と鉛直風の散布図である。C3とC4サイトとも同じような分布になった。

CReSSと同様に、観測結果においても相関係数をとってみる。用いる式は(3.1)である。結果を表7に示す。

図12:観測におけるC3サイトとC4サイトのTとWの散布図

表7 C3、C4におけるWとTの相関係数

|

|

C3 |

C4 |

|

WとT |

0.436 |

0.457 |

CReSSのシミュレーション結果においては、温位と鉛直風は0.8前後の相関となっているのに対して、観測結果は(気温と鉛直風)は0.45前後の相関となっている。温位と鉛直風の関係において、この数値をそのまま見るとCReSSが観測結果を良く再現しているとはいえない。

しかし、CReSSのシミュレーションにおいて乱流は、乱流運動エネルギーを用いた1.5次のクロージャによるパラメタリゼーションが導入されているので、直接出力されるデータには入っていない。しかし、観測結果のデータには短周期の乱流が含まれているので、観測結果からこの乱流の変動を消し去る必要がある。図10の時系列の観測結果を見ると、数秒間の時間スケールでも大きな変動があることが分かる。これは短周期の乱流が影響していると考えられる。

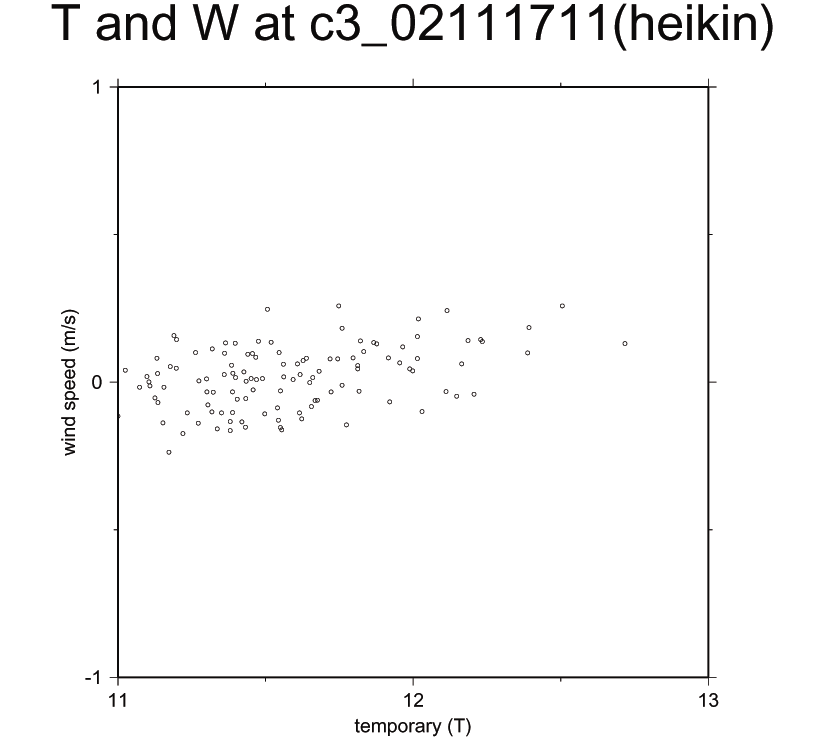

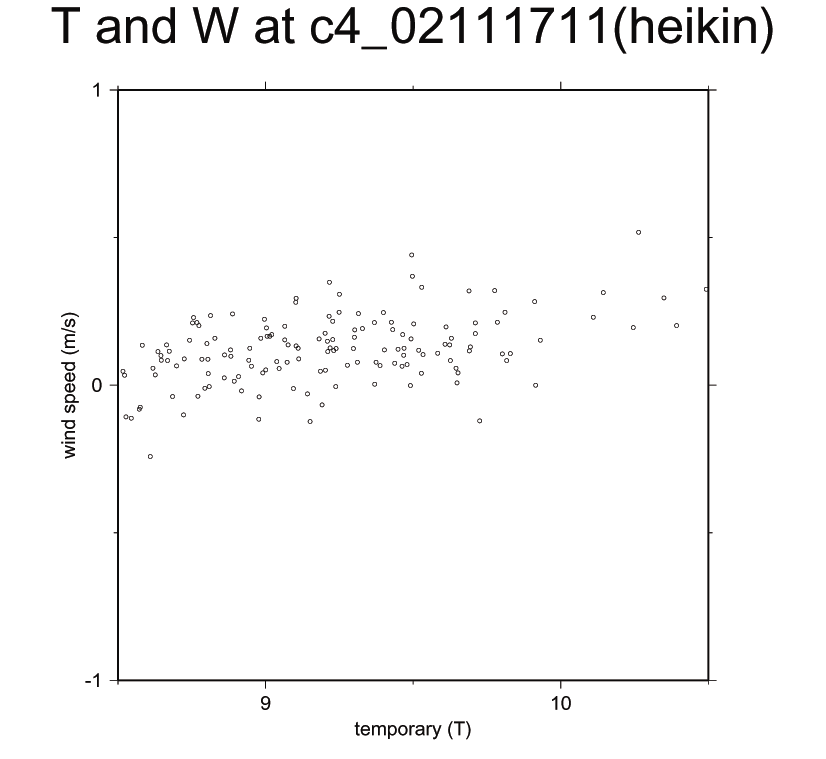

そこで、観測サイトC3の平均風速1.775(m/s)とCReSSのグリッド間隔40(m)を用いて、観測結果を22.5秒でブロック平均する。データは0.1秒おきにあるので225個ごとのブロック平均となる。

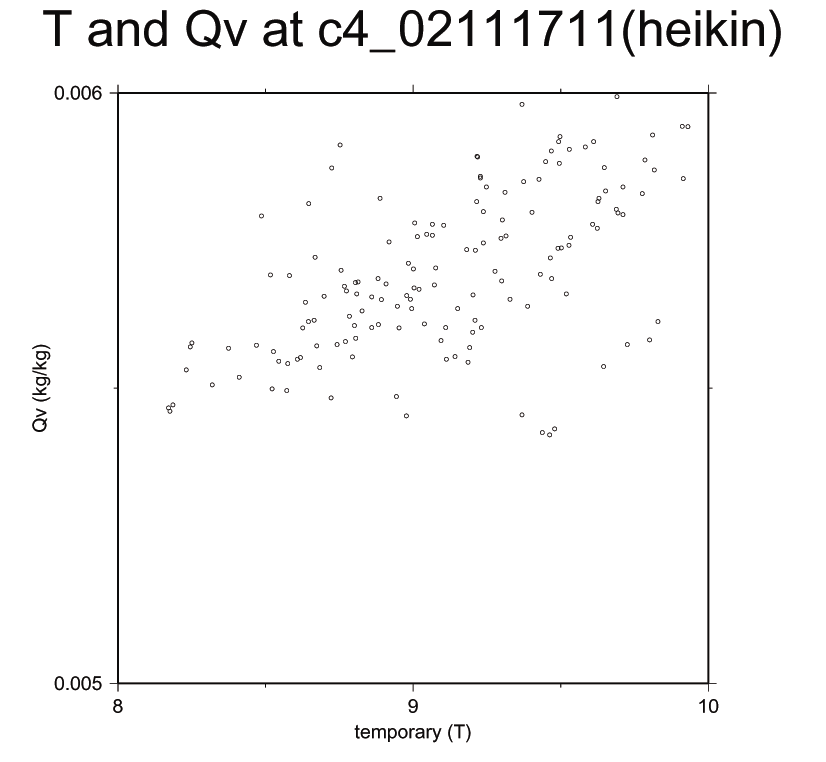

今回はTとQvについても検討してみる。しかし、観測結果のQvはg/㎥であらわされたものであるが、CReSSにおいてはkg/kgであったので次元を変換して比較を行った。

図13は22.5秒でブロック平均したTとW、TとQvの散布図である。観測結果を22.5秒でブロック平均した結果の相関係数を算出する。用いる式は(3.1)である。結果を表8に示す。

TとWの結果は短振動の乱流を減らしたにも関わらず、まとまりのない分布となった。相関係数はブロック平均したことにより少しよくなっている。TとQvの結果も、散布図はまとまりのないものとなった。相関係数は0.748となり、CReSSの結果に近い値となった。

図13: TとWを22.5秒でブロック平均したTとW散布図。また、C4サイトのTとQvを22.5秒でブロック平均したTとQvの散布図。C3サイトには水蒸気量を計測する機器が取り付けられていなかったためデータはない。

表8 C3とC4サイトにおけるWとT またTとQv を22.5秒でブロック平均した結果の相関係数

|

|

C3 |

C4 |

|

TとW |

0.539 |

0.572 |

|

TとQv |

|

0.748 |

3.6 考察

本章では散布図また相関係数を用いてCReSSのシミュレーション結果と観測結果を比較してきた。観測結果でのTとWの相関係数はC4では0.457で、グリッド平均を行うと0.572となり短周期の乱流を取り去った効果がでている。しかし、CReSSのWとPtにおける相関係数は0.7前後であるため一致していない。Pt(T)とWの散布図は、観測結果では鉛直風0(m/s)を中心におおきなばらつきがあるにもかかわらず、CReSSのシミュレーション結果は鉛直風0(m/s)が中心ではあるもののばらつきがあまりない。よって散布図においても関係があるとは言えない結果となった。

PtとQvではCReSSと観測結果の相関係数は0.8前後で同じような値を示した。しかしCReSSの散布図では図11をみてみると分かるように、温位が高くなると水蒸気量も高くなり、温位が低くなると水蒸気量も低くなるというような関係が見られるが、観測の散布図にはそのようなまとまりはない。よってPtとQv ではCReSSが観測結果をよく再現しているとは言えない。

観測では乱流や祖度、熱交換などいろいろな自然現象をうける。しかし、CReSSは理想的な状況設定において計算されるため、完全な再現は難しい。今回の場合でも同じことが言える。またCReSSのシミュレーション時には、アルベドと蒸発効率を計算条件として入れている。アルベドを変えるとエネルギー量が変わりPtとQvの変動幅が変わる。発散効率を変えると熱分配が変化しPtとQvの比が変わることのなるのだが、シミュレーションの計算条件は厳密に観測結果に照らしあわせたものではないので、その影響の可能性がある。また、今回の比較において、東向き成分、北向き成分の風速との関係を考慮していないことも影響があると考えられる。本章では、CReSSが観測結果をよく再現しているとはいえない状況にある。

CReSSのシミュレーション結果と観測結果の積分スケールによる比較

積分スケールについて

3章において散布図と相関係数を用いた比較を行ったが、CReSSが観測結果を十分に再現しているとはいえない結果となった。

そこで本章では、積分スケールを用いてCReSSのシミュレーション結果と観測結果を比較する。積分スケールを算出するということは、ある時系列が相関をどれだけの時間持ちつづけていられるのかを求めるということである。

積分スケールLを次のように定義する。

![]() (4.1)

(4.1)

L (4.2)

(4.2)

ここでsin関数を用いて積分スケールを考えてみる。

![]() (4.3)

(4.3)

![]() (4.4)

(4.4)

![]() (4.5)

(4.5)

![]() (4.6)

(4.6)

![]() (4.7)

(4.7)

![]() L

L (4.8)

(4.8)

式(4.8)より、積分スケールはその関数の周期に大きな関わりがあることが分かり、周期が2倍になると積分スケールも2倍になるということが分かった。

CReSSのシミュレーション結果としては、任意に選び出した10ポイントの温位の結果を用いる。観測結果はC1〜C5、S1〜S10サイトの観測点のなかから、13サイトの地表面から高度2.45mの気温の結果を、またC4サイトのみ3高度の温度の測定が行なわれたので用いることとする。データは、CReSSのシミュレーション開始から7200秒経過してから3600秒間のもので、30秒おきにデータがある。観測結果は11JTS同様に、11時から1時間のデータを用いるものとし、0.1秒おきにデータが得られている

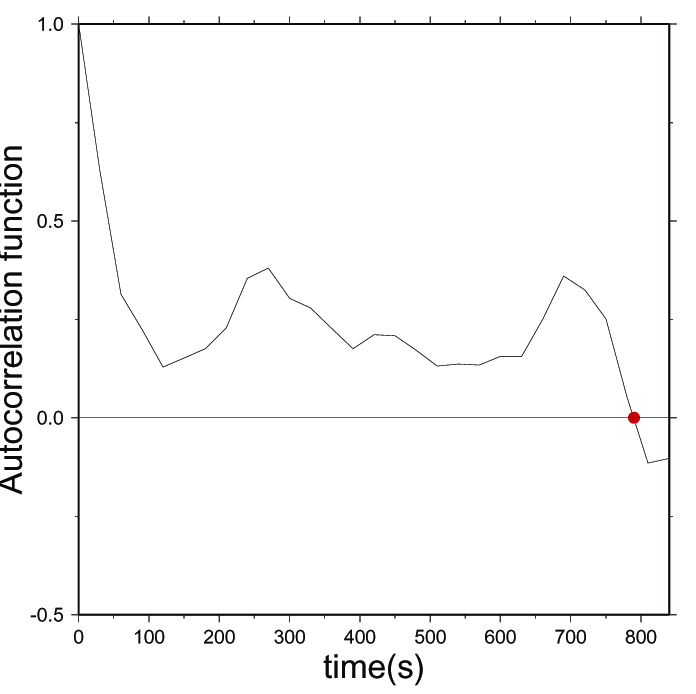

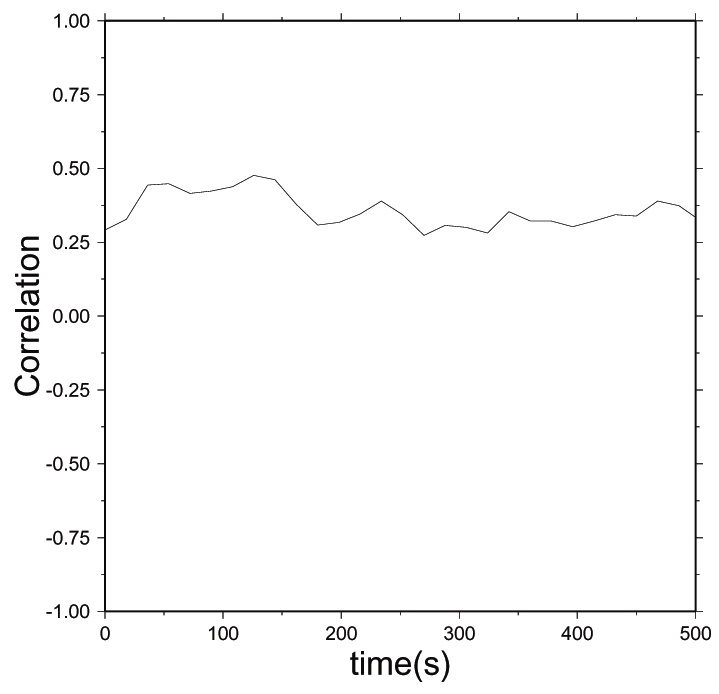

積分スケールを求めるにあたって、自己相関係数を求めることとなる。例として、CReSSシミュレーションにおけるグリッド番号(0、0、0)の温位の自己相関系数の変化結果を図14に示す。

図14: CReSSのグリッド番号(0、0、0)における温位の自己相関係数の変化

今回の積分スケールの積分面積はCReSSのシミュレーション結果・観測結果ともに自己相関係数がはじめて0になったところまでとする。つまりCReSSのグリッド番号(0、0、0)における積分面積は、図14の赤丸で示した780秒までが積分する対象である。

4.2 CReSSのシミュレーション結果の温位に対する積分スケール

高度5mでの任意の10ポイントの温位の積分スケールを表9に、また地表面に近い高度5m、15m、25m、35mでの温位を平均した積分スケールを表10にまとめた。

表9をみてみると、積分スケールが52.07秒のポイントから335.30秒のポイントまであり、ばらつきがあることが分かる。高度(Z)ごとの積分スケール(L)を平均すると、高度5mにおける積分スケールは160.18秒であり、高度15mにおける平均の積分スケールは124.06秒、高度25mにおける平均の積分スケールは217.46秒、高度35mにおける平均の積分スケールは250.60秒であった。

図15は高度ごとの温位を平均した積分スケールの分布である。実線はL![]() Zの回帰直線である。高度5mを除くと、高度が高くなれば積分スケールは大きくなっているが、それは600m付近までであり、600m付近を越えたあたりで積分スケールが極端に小さくなっている。それは、大気境界層上端を越えたことを示していると考えられる。図2をみてみると、大気境界層上端は高度約700〜800mにあり、高度が高くなるにつれ、大きな変動に支配されることになるが、大きな変動は大気境界層上端でほぼさえぎられる。このことが積分スケールからも読み取れる。

Zの回帰直線である。高度5mを除くと、高度が高くなれば積分スケールは大きくなっているが、それは600m付近までであり、600m付近を越えたあたりで積分スケールが極端に小さくなっている。それは、大気境界層上端を越えたことを示していると考えられる。図2をみてみると、大気境界層上端は高度約700〜800mにあり、高度が高くなるにつれ、大きな変動に支配されることになるが、大きな変動は大気境界層上端でほぼさえぎられる。このことが積分スケールからも読み取れる。

地表面では小さな乱流があるため積分スケールが一番小さくなることが予想されたが、結果を見てみると高度5mでの積分スケールが高度15mの積分スケールよりも大きくなっていることがわかる。このことについては、観測結果も交えて4.4節で考えたい。

表9 CReSS 高度5mの任意の点における温位の積分スケール

|

グリッド番号 |

積分スケール(s) |

|

(0、0、0) |

213.64 |

|

(1、1、0) |

228.78 |

|

(2、2、0) |

335.30 |

|

(3、3、0) |

292.24 |

|

(4、4、0) |

192.54 |

|

(5、5、0) |

87.90 |

|

(6、6、0) |

84.54 |

|

(7、7、0) |

52.07 |

|

(8、8、0) |

54.36 |

|

(9、9、0) |

60.40 |

表10 CReSS (高度5m、15m、25m、35m)の温位を平均した積分スケール

|

高度5mにおける積分スケール(s) |

160.18 |

|

高度15mにおける積分スケール(s) |

124.06 |

|

高度25mにおける積分スケール(s) |

217.46 |

|

高度35mにおける積分スケール(s) |

250.60 |

図15: CReSSのシミュレーションにおける温位を平均した積分スケール(黒丸) 実線は回帰直線L![]() Zである。

Zである。

4.3 観測の気温に対する積分スケール

CReSSのシミュレーションにおいては、乱流運動エネルギーを用いた1.5次のクロージャーによるパラメタリゼーションが導入されているので、観測においても短周期の乱流を減らすことが必要となる。そこで、3.5節で述べたようにC3サイトの平均風速とCReSSのグリッド間隔から導き出した値ごとのブロック平均した値を用いる。観測サイトごとの気温の積分スケール、短周期の乱流を減らすためブロック平均した気温の積分スケールを表11に示した。高度はすべて2.45mである。

表11より、積分スケールがS10サイトの57.17秒からC1サイトの206.40秒のところまでありばらつきがあるが、100秒から200秒ほどのスケールであることが分かった。ブロック平均した積分スケールをみてみると、200秒ほど伸びたサイトから80秒ほどしか伸びないサイトもありばらつきが大きくなっている。短振動の乱流の影響を大きく受けるサイトと受けないサイトがあることが確認できた。

図16の赤三角が観測結果における高度ごとのブロック平均した気温の積分スケールである。今回の観測で高度ごとの気温を測定したのはC4サイトのみであるので、結果はC4サイトのものである。高度は1m、2.45m、5.9mの3ポイントである。観測結果における気温の積分スケールとブロック平均した気温の積分スケールを表12に示す。

高度1mのポイントの積分スケールが一番大きい値となり514.41秒であった。各サイトの高度は2.45mのもので高度1mの結果はなく比較しにくいのだが、514.41秒はかなり大きな数値であることが分かる。そして高度2.45mの積分スケールが378.41秒、高度5.9mの積分スケールが384.97秒であった。高度2.45mから高度5.9mへはわずかに増加しており、高度が高くなれば積分スケールは大きくなるのではないかと考えられる。4.2節のCReSSのシミュレーション結果と同じように、高度が最も低いポイントの積分スケールが一番小さい値とはならなかった。このことは、4.4節で考えることとする。

表11 観測サイトごとの気温の積分スケールとブロック平均した気温に対する積分スケール

|

サイト |

気温の積分スケール(s) |

ブロック平均した気温に対する積分スケール(s) |

|

C1 |

206.40 |

401.11 |

|

C2 |

176.19 |

378.83 |

|

C3 |

150.43 |

277.45 |

|

C4 |

202.97 |

378.41 |

|

C5 |

172.59 |

304.15 |

|

S1 |

117.90 |

269.11 |

|

S2 |

150.93 |

306.01 |

|

S4 |

125.24 |

287.58 |

|

S6 |

70.76 |

158.40 |

|

S7 |

108.16 |

242.69 |

|

S8 |

163.74 |

304.19 |

|

S9 |

138.55 |

318.28 |

|

S10 |

57.17 |

139.16 |

表12 C4サイトの高度ごとの観測された気温の積分スケールとブロック平均した気温に対する積分スケール

|

ポイント |

気温の積分スケール(s) |

ブロック平均した気温に対する積分スケール(s) |

|

C4-1m |

282.73 |

514.41 |

|

C4-2.45m |

202.97 |

378.41 |

|

C4-5.9m |

228.49 |

384.97 |

4.4 CReSSの積分スケールと観測の積分スケールの比較

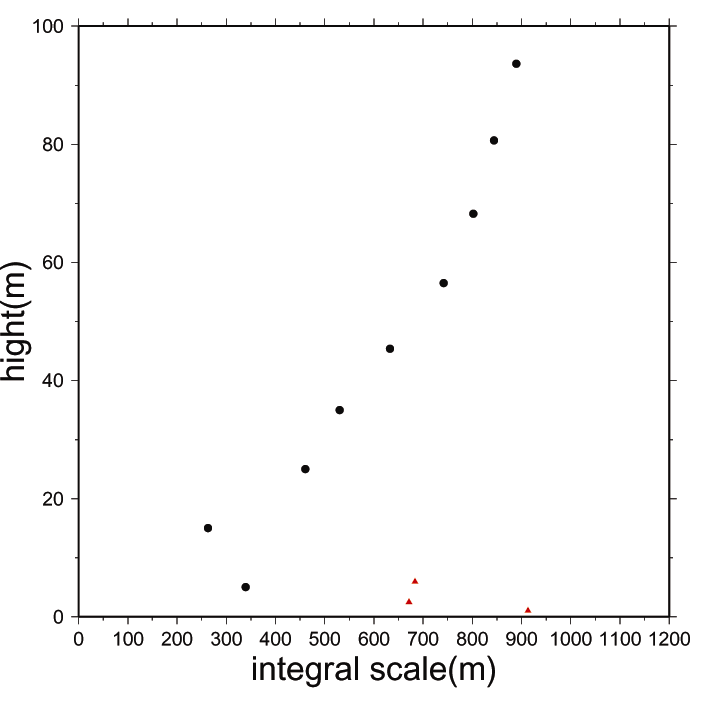

4.2、4.3節で述べたように、CReSSと観測のどちらの結果も地表面に最も近いポイントの積分スケールが一番小さいわけではなく、少し離れたポイントから大きくなり始めることがわかった。そこで、地表面付近でのCReSSの積分スケールと観測の積分スケールについて考える。これまでは積分スケールに秒を用いていたが、CReSSと観測では平均風速に若干違いがあるため、空間距離によって比較することにする。以降の数値は空間距離を示している。

図16はCReSSのシミュレーションにおける温位の積分スケールを黒丸、赤三角が観測におけるブロック平均した気温の積分スケールで表したものである。この図からも地表面における積分スケールが地表面よりも少し離れたポイントよりも、大きい値を示していることが分かる。CReSSの高度5mでは339.17mであるが、観測の高度5.9mでは683.32mであり、観測のほうがCReSSよりも大きい値を示していることが分かる。

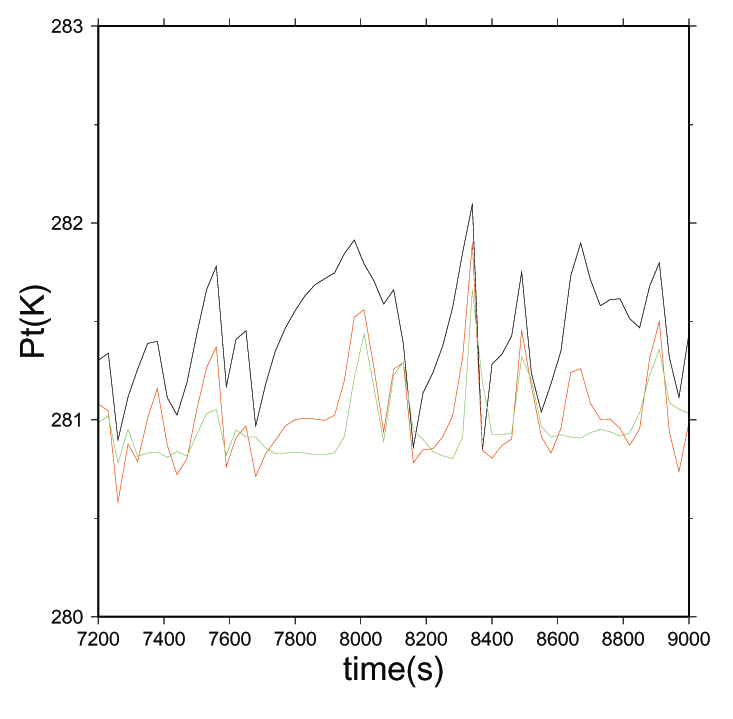

CReSSの高度5m、15m、25m、35mの温位の積分スケールおよび、13サイトでの気温の積分スケールの観測結果の平均値、また標準偏差を加えた値、標準偏差を引いた値、CReSSの高度5m、15mから導き出したCReSS高度2.5mにおける温位の積分スケールの平均値を図17に示した。13サイトで観測した気温のブロック平均のばらつきの範囲内に、CReSSの高度5m、15mの平均値は重なっていないが、地表面に近づくにつれCReSSの積分スケールの平均値は大きくなっていることが分かる。以上から、CReSS、観測とも地表面で積分スケールを大きくするような変動がおきているのではないかと考えられる。そこで地表面付近の温位の時系列、気温の時系列から考えてみる。(図18、19)。温位の時系列はグリッド番号(4、4)の結果である。(4、4)を用いたのは、(4、4)が平均値に一番近く妥当だと考えたからである。

図18を見てみると、高度25m(緑実線)が7700〜8000秒と8500〜8900秒にかけて他にくらべ、大きな変動を表していること分かる。高度5m(黒実線)と高度15m(赤実線)を比べると7700〜8000秒の間で、高度5mが暖かい空気の影響を受けて大きな変動を表しており、このことが積分スケールに影響を与えているのではないかと考えられる。

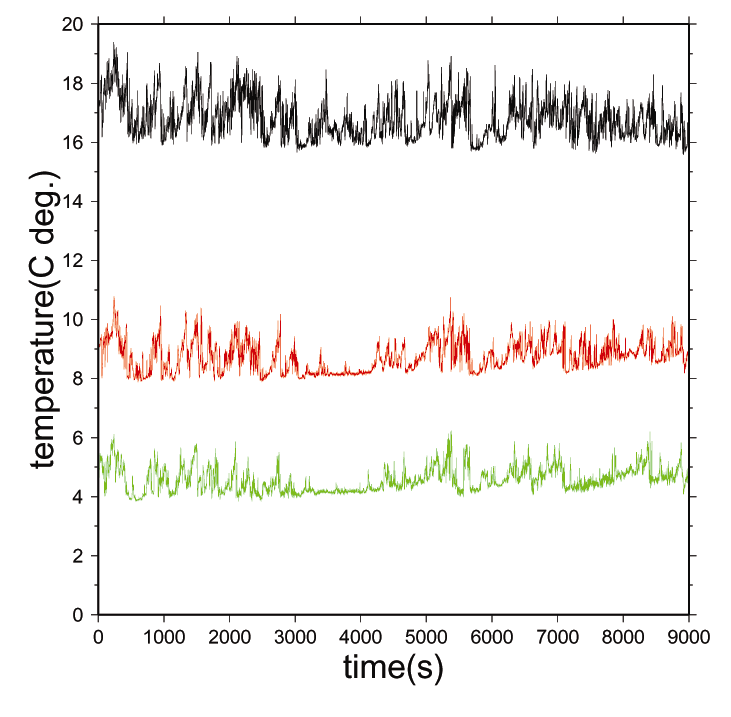

図19を見ると、高度2.45m(赤実線)と高度5.9m(緑実線)が同じような変動を示していることが分かった。この2つと高度1m(黒実線)と比較してみると、まず高度1mが短周期の変動を受けていることが分かる。しかしその変動は積分スケールの規模に影響を与える大きさではない。0〜2000秒の間を見てみると200秒を越える規模の変動が高度1mでは7つほど見えているのに対し、高度2.45と高度5.9mでは5つほどしか見えていない。このことが地表面近くの積分スケールを大きくしているのではないかと考えられる。

図16: 黒丸がCReSSのシミュレーションにおける温位の積分スケール、赤三角が観測におけるブロック平均した気温の積分スケールである。

図17: CReSSのシミュレーションにおける温位の積分スケールと観測における(高度2.45m)気温の積分スケールの平均値および標準偏差を加えた値と引いた値である。中心の平均値であり、上が標準偏差を加え、下が標準偏差を引いた値である。また、CReSS(推定高度2.5m)はCReSSの高度5mと高度15mの平均値から導き出したものである。

図18: CReSSのグリッド番号(4、4)における高度別の温位の時系列。黒実線が高度5m、赤実線が高度15m、緑実線が高度25mである。

図19: 観測サイトC4における高度別の気温の時系列。黒実線が高度1m、赤実線が高度2.45m、緑実線が高度5.9mである。

4.5 考察

本章では積分スケールを用いてCReSSのシミュレーション結果と観測結果を比較してきた。CReSSでは温位の積分スケールが高度5m(最下層)を除くと境界層上端にいたるまで高度があがるにつれ大きくなるという結果となった。そして、境界層上端を越えてからは積分スケールは小さくなる。これは図2の温位の断面図みてもらいたい。Y=6500m付近の地表面から温位のおおきな空気塊が境界層上端へと持ち上がっている。これは大きな変動が見えているということであるので

観測では高度2.45mの温度の積分スケールの平均は約150秒であった。CReSSの結果も140秒前後であるので、CReSS は積分スケールにおいて観測結果をうまく再現しているといえる。

CReSSの結果と同様に観測の積分スケールは、高度があがるにつれ大きくなるということではなく、高度1mは高度2.45mの結果よりも大きくなった。これは双方の温位(気温)の時系列(図18,19)をみてみるとおおきな変動がおきているためである。地表面で暖められた空気が何かしらの要因で大きな変動を起こすと考えられるが、これについてはよく検討する必要がある。

地点間の距離方向における相関

地点間の距離方向について

3章においてはC3とC4サイトのTとWの関係を、相関係数を用いて示した(表3.5.2)。本章はあるサイトの気温現象が他のサイトの気温現象とその2点間の距離において相関があるのかを考えてみる。また、あるサイトの気象現象が風により運ばれ他のサイトの気温現象として現れるかを考え、その2点間の距離に関係があるのかを考えてみる。観測のデータはこれまでと同様に11時から1時間のものを用いることとする。観測サイトの配置は図1で示した通りである。2点間の距離が離れすぎてしまうと、相関を持つとは考えにくいので、この観測サイトを距離が近いサイトごとに3グループに分けることとする。(Aグループ:C1、C2、S1、S2、S10 Bグループ:C2、C3、C4、S4、S6、Cグループ:C4、C5、S7、S8、S9)

地点間の距離における相関

表13はグループ分けしたサイトから2つのごとのサイトに分けて、距離と気温の相関係数を示したものである。Aグループの結果を図14に示した。どのグループの相関も低いことが分かった。CグループのC5とS9の間が50.25mと最も近い距離ながら、相関係数は他と同じような値となっており、距離が近ければ相関が強いとはいえない結果となった。図20をみてみれば分かるように、距離が約200mでも相関係数が0.075から0.235のところまであり、分布に関係性が全くないという結果となった。これはBとCグループでも同じような結果である。

この結果より、地点間の距離だけでは2点間の気温の相関に影響を与えないということが分かった。もしも観測サイトのグループ一帯が同じ上昇流の影響を受けているとしたら、距離が近ければその気温変動に相関があるはずである。つまり気温は風の影響を大きく受けている可能性があると考えられる。そこで、5.3節では水平方向風の風向風速を考慮した距離と気温の相関を考えてみることとする。

表13 2点間距離と気温の相関係数

|

Aグループ |

距離(m) |

気温の相関係数 |

|

Bグループ |

距離(m) |

気温の相関係数 |

|

C1:C2 |

282.96 |

0.320 |

|

C2:C3 |

153.64 |

0.244 |

|

C1:S1 |

203.22 |

0.235 |

|

C2:C4 |

382.11 |

0.293 |

|

C1:S2 |

257.11 |

0.254 |

|

C2:S4 |

277.48 |

0.262 |

|

C1:S10 |

188.55 |

0.227 |

|

C2:S6 |

420.82 |

0.231 |

|

C2:S1 |

299.01 |

0.174 |

|

C3:C4 |

229.23 |

0.257 |

|

C2:S2 |

368.60 |

0.200 |

|

C3:S4 |

248.12 |

0.155 |

|

C2:S10 |

432.39 |

0.149 |

|

C3:S6 |

313.12 |

0.201 |

|

S1:S2 |

435.41 |

0.195 |

|

C4:S4 |

375.03 |

0.206 |

|

S1:S10 |

190.64 |

0.073 |

|

C4:S6 |

289.02 |

0.159 |

|

S2:S10 |

439.09 |

0.192 |

|

S4:S6 |

207.23 |

0.195 |

|

Cグループ |

距離(m) |

気温の相 関係数 |

|

C4:C5 |

301.75 |

0.225 |

|

C4:S7 |

150.61 |

0.199 |

|

C4:S8 |

315.55 |

0.283 |

|

C4:S9 |

351.89 |

0.245 |

|

C5:S7 |

300.64 |

0.178 |

|

C5:S8 |

272.75 |

0.345 |

|

C5:S9 |

50.25 |

0.287 |

|

S7:S8 |

424.40 |

0.220 |

|

S7:S9 |

343.87 |

0.176 |

|

S8:S9 |

299.39 |

0.311 |

図20: Aグループにおける2点間距離と気温の相関係数。

観測における風向風速を考慮した相関

5.2節において、距離だけでは気温現象の相関を考えるのはできないことが分かった。そこで風向風速を考慮することを考える。表14は各サイトの風速と風向を示したものである。観測場所一帯はおおむね北西方向へ風が吹いていることが分かる。そこで、風向と図1の観測サイトの配置図より、C1とS1の間とC3とS4サイトの間において比較を行うことにする。

表14 各サイトの風速と風向

|

サイト |

U:東西(m/s) |

V:南北(m/s) |

風速(m/s) |

風向(℃) |

|

c1 |

1.741 |

0.837 |

1.932 |

244.301 |

|

c2 |

1.692 |

0.544 |

1.778 |

252.165 |

|

c3 |

1.416 |

1.070 |

1.775 |

232.892 |

|

c4 |

1.464 |

0.435 |

1.528 |

253.435 |

|

c5 |

1.366 |

0.723 |

1.545 |

242.076 |

|

s0 |

0.211 |

1.565 |

1.579 |

187.637 |

|

s1 |

0.965 |

1.329 |

1.643 |

215.948 |

|

s2 |

1.076 |

1.104 |

1.542 |

224.243 |

|

s4 |

1.310 |

1.024 |

1.663 |

231.977 |

|

s6 |

0.545 |

0.289 |

0.616 |

242.056 |

|

s7 |

1.296 |

0.794 |

1.520 |

238.503 |

|

s8 |

0.432 |

0.911 |

1.009 |

205.335 |

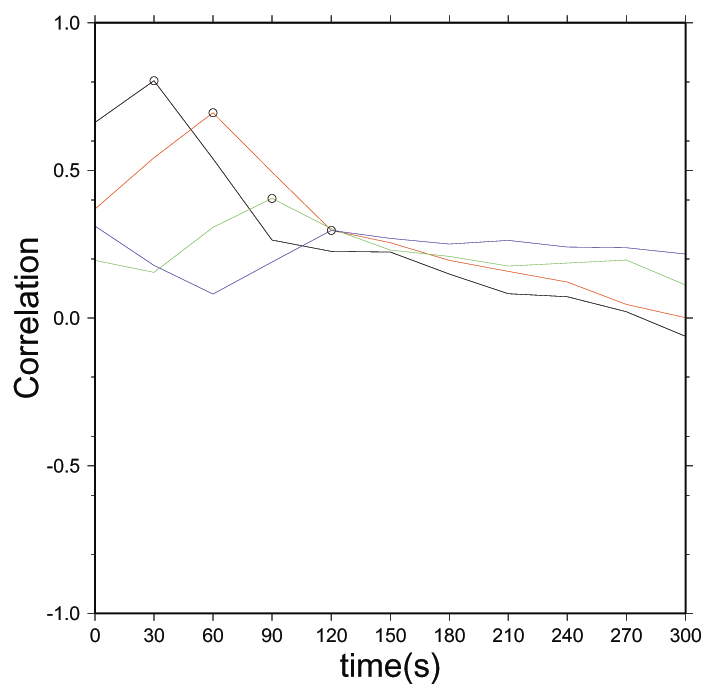

図21はC1とS1の間とC3とS4サイトの間におけるずらし相関係数の時間変化である。データをj個ずらした際の相関係数Rjを定義する。

(5.3.1)

(5.3.1)

![]() (5.3.2)

(5.3.2)

![]() (5.3.3)

(5.3.3)

(5.3.4)

(5.3.4)

(5.3.5)

(5.3.5)

観測結果にはブロック平均したデータを用いている。それは3.5節でも述べたように、観測には短周期の乱流が含まれているため、これを減らすことが必要であるためである。つまり、図21の時間変化は1スケールが約18秒である。C1:S1サイトでは2〜4ずれたところで相関が高くなっている。相関係数の最高値は0.534である。また、C3:S4サイトでは2〜8で相関が高くなっており、相関係数の最高値は0.477であった。

時間をずらした相関係数がずらさないときの相関係数よりも高い値になるということは、風によって気温現象が運ばれていると考えられる。また、C1:S1サイトの距離はC3:S4の距離よりも短い。よって、近距離のほうが相関係数が高くなると考えられる。

S1サイトの平均風速は1.643(m/s)、C1サイトとの距離は203.22(m)であるので、125秒ほどでS1サイトの気温現象がC1サイトに伝わると考えられる。しかし、相関係数の測定からは、18秒〜72秒で伝わっているという結果であった。ここで図7のCReSS の地表面付近でのPtの分布をみてもらいたい。温位が同じ大気が横に広がったり、丸くなったりして分布していることがわかる。つまり、ある同じ現象の大気が数十m先に現れているということは不思議なことではない。今回、気温現象が早く伝わっている結果となったのはその温度現象の平面分布が影響していると考えられる。また、風速は高度が高くなれば速くなる。気温現象が上空の風により速く運ばれたとも考えられる。C3:S4サイトでは相関係数のピークは108秒〜144秒後であった。平均風速と2点間距離からは141秒後に気温現象が伝わると考えられたため妥当だといえる。

ある気温変動は風によって運ばれその風向風速に依存しており、距離が近ければ近いほどその現象を崩さずに伝わるのではないかと言える。

図21: 左:C1とS1サイトの間における、ずらし相関係数の時間変化

右:C3とS4サイトの間における、ずらし相関係数の時間変化

CReSSにおける地点間の距離、風向風速を考慮した相関

CReSSでは高度5mのシミュレーション開始から7200秒経過した3600秒間の結果を用いることとする。データは30秒おきにある。よって以降のグリッド番号はすべて(x、y、0)である。

CReSS内では北西方向に風が吹いている。よって任意のグリッド番号(6、4)を中心とし、グリッド番号(5、5)、(4、6)、(3、7)、(2、8)との距離・風向風速を考慮した温位の相関を検討する。ポイントごとの距離は約57mである。

図22は中心を(6、4)とした、温位のずらし相関係数の時間変化である。黒実線が(6、4)と(5、5)、赤実線が(6、4)と(4、6)、緑実線が(6、4)と(3、7)、青実線が(6、4)と(2、8)のずらし相関である。1スケールは30秒である。

一番距離の近いグリッド番号(6、4)と(5、5)の相関係数が一番高く、値は0.804であった。(6、4)と(5、5)では0.696、(6、4)と(4、6)では0.405、(6、4)と(3、7)では0.406、(6、4)と(2、8)では0.297である。つまり、中心の(6、4)からの距離が離れるにつれて相関は落ちていくということが分かった。

CReSS内では平均2.12(m/s)の水平方向風が吹いている。グリッド間隔は約57mであるので、温位現象は次のグリッド番号のポイントに約27秒後に伝わると考えられる。図22を見てもらいたい。グリッド番号(6、4)と(5、5)の温位のずらし相関係数のピークは1メモリ目、(6、4)と(5、5)の相関係数のピークは2メモリ目にでていることが分かる。1メモリは30秒であるので、温位現象が30秒で伝わっていることになる。このことから、温位現象は風によって運ばれて、その風向風速に依存しているといえる。

図22: 中心をグリッド番号(6、4)とした、ずらし相関係数の時間変化。黒実線が(6、4)、(5、5)、赤実線が(6、4)、(5、5)、緑実線が(6、4)、(3、7)、青実線が(6、4)、(2、8)のずらし相関である。黒丸はそれぞれの地点の比較の相関係数が一番高いポイントを示している。

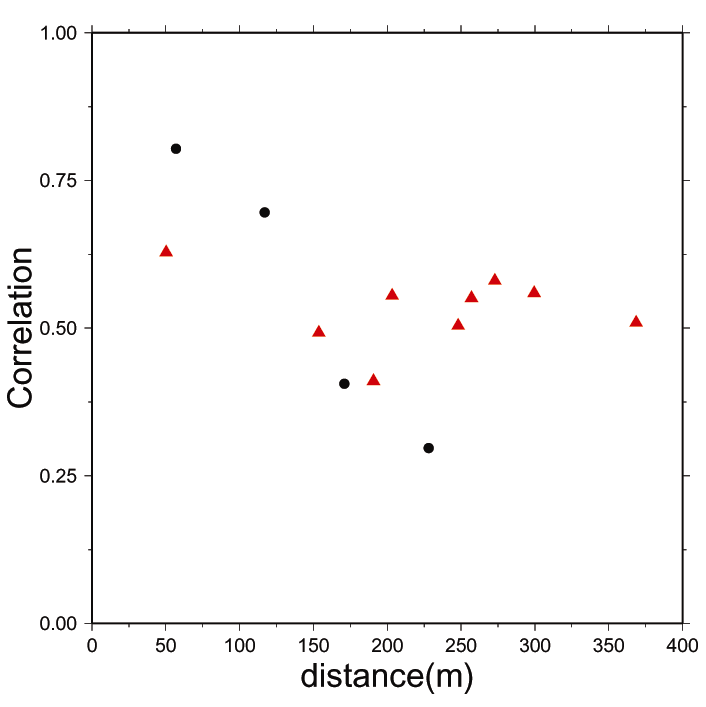

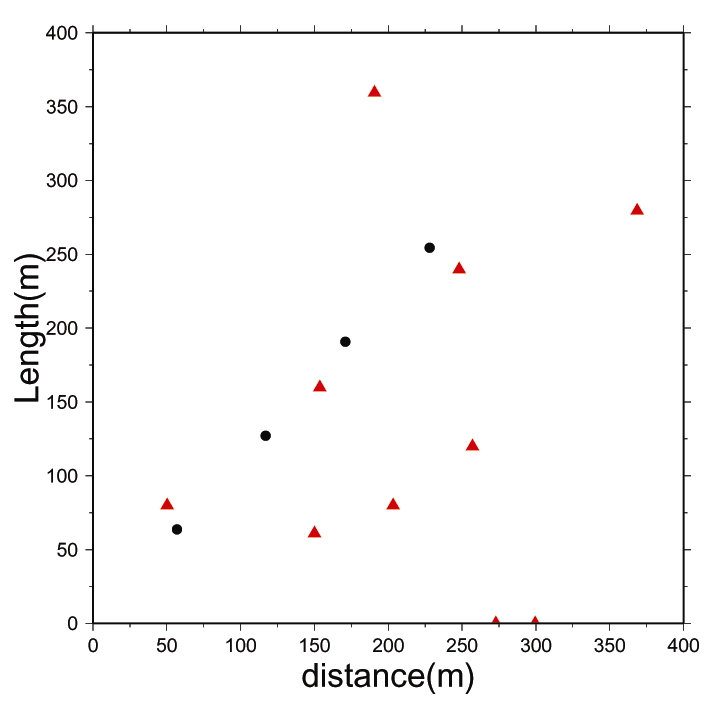

CReSSと観測のずらし相関係数の落ち方とずらし相関係数が最大値となる距離による比較

図23をみてみると、CReSSのほうが落ち方に強い傾向がみられているが、CReSS・観測ともに2点間の距離が遠くなるにつれて相関が落ちていくのが分かる。2点間の距離が250mを越えた観測のずらし相関係数が高くなっている。これは、観測データが11時からのものであるので、午前中に気温が上昇するという日変化の相関を示しているものだと考えられる。このことより、CReSSは観測結果に似た傾向を示していることが分かった。

図24をみてみると、CReSSのずらし相関係数が最大値となる距離が一定の間隔で伸びていることが分かる。観測結果をみてみると、ばらつきがあることが分かる。図23でみられたように日変化の影響を受けて0mという結果もあった。観測結果のばらつきの範囲内にCReSSの結果もあることから、2点間距離とずらし相関係数が最大値となる距離においてずらし相関係数の落ち方同様に、CReSSは観測結果に似た傾向があることが分かった。

図23: 2点間距離とずらし相関係数の最大値。CReSS は温位、観測は気温のデータである。CReSSが黒丸、観測が赤三角である。

図24: 2点間距離とずらし相関係数が最大値となる距離。CReSSが黒丸、観測が赤三角である。

考察

本章においては距離方向の相関を風向風速も考慮して観測より求め、それをCReSSのシミュレーションについても算出する形をとった。

C1とS1サイトの間の水平風を考慮した場合のずらし相関は0.534であり、同時刻での相関係数は0.427であるので、水平風により気温現象が運ばれているといえる。C3とS4サイトの間では、ずらし相関係数が0.477であり、同時刻での相関係数は0.291であった。C3とS4サイトの間でも水平風により気温現象が運ばれているといえる結果となった。またC1とS1サイトの間の距離はC3とS4サイトの間の距離より短くずらし相関係数は高いので、観測距離が短いほど気温現象は崩れずに伝わるのではないかと考えられる。

CReSSにおいては、ずらし相関係数が近距離では非常に高く約57mで0.804であり、約114mで0.696、約170m離れたところでは0.406であった。つまりCReSSにおいても水平風により気温現象が運ばれているといえ、距離が遠くなるにつれて相関が落ちていくのが明確に算出された。CReSS内での平均風速から約57mを約27秒で伝わると考えられた。図22から距離が57m伸びるごとに、また30秒おきに相関が落ちていることが分かる。

CReSSと観測結果を比較してみると、観測結果では2点間距離が離れすぎると日変化の影響がみられてしまったが、2点間距離が離れるにつれずらし相関係数が低くなるという現象の傾向に類似したものがあった。ずらし相関係数が最大値となる距離においても、CReSSの結果が観測結果の範囲内にあるという結果となった。これらのことより、CReSSは理想的な条件のもとシミュレーションしたのも関わらず、観測結果で見られるような特徴を再現していると言える。

結論

本研究では非静力学モデルCReSSが大気境界層内の現象をどれだけ再現できるのかを、観測データとの比較によって検証してきた。具体的には温位・鉛直風・水蒸気量の分布、それぞれの比較により得た相関また、積分スケールを用いた比較、距離・風向風速を考慮した相関についての比較である。

CReSSから得られた大気境界層の高さは観測結果とよく一致したものであったので、大気境界層内の鉛直分布の観測データとCReSSの結果の比較を行うことができた。

散布図また相関係数を用いた比較では、Pt(T)、W、Qvそれぞれの比較を行った。CReSSではPtとWにおける相関係数は0.7前後であったが、観測ではブロック平均した結果で0.527となり、よく一致しているとは言えなかった。また散布図も似たような分布にならず一致しているとは言えなかった。PtとQvでの相関係数はCReSSと観測結果ともに0.7以上となり似た結果となった。しかし、散布図は似た分布にならなかった。以上から、散布図と相関係数を用いた比較では、CReSSが観測結果をよく再現しているとは言えない結果となった。

積分スケールを用いた比較では、観測で高度2.45mの温度の積分スケールの平均は約150秒であり、CReSSの結果も140秒前後であるので、CReSS は積分スケールにおいて観測結果をうまく再現しているといえる。また、CReSSでは温位の積分スケールが地表面Z=0(最下層)を除くと境界層上端にいたるまで高度があがるにつれ大きくなるという結果となった。

地点間の距離方向における相関では、CReSSと観測結果ともに気温現象は風向風速に依存しており、水平風により気温現象が運ばれていることが分かった。地点間の距離のずらし相関をみてみると、CReSSでは約57mでずらし相関係数は0.8となり、近距離では気温現象が大きく崩れずに伝わることが分かった。約230m離れるとずらし相関係数は0.311となり、距離が遠くなるにつれて気温現象の相関が落ちていくことが明確となった。この現象は観測結果でもみられたが、CReSSのほうが落ち方に強い傾向がみられた。

以上のことよりCReSSは気温現象のスケールの大きさ、また気温現象の運ばれ方が地点間の距離、風向風速に影響を受けており、その2点間のずらし相関係数の落ち方などが観測結果の特徴と比較してみるとよく再現していることが分かった。しかし、パラメータごとの分布、またその比較における相関係数などは一致しているとは言えない結果となった。

謝辞

本研究を進めるにあたり、ご多忙であるにもかかわらず、終始熱心丁寧な助言、ご指導をしていただきまして、玉川一郎助教授には心から感謝の意を表します。

また、データをいただきましたフラックス野郎&お嬢の会の皆様、名古屋大学地球水循環研究センターの坪木和久氏、(財)高度情報科学技術研究機構の榊原篤志氏、また当研究室の学部生、院生の方々にも数々のご協力、ご支援を頂きました。

この場を借りてお礼申し上げます。

参考文献

近藤純正 :地表面に近い大気の科学、東京大学出版会、2000

玉川一郎等 :琵琶湖プロジェクト2002年フラックス面的集中観測(Catch A Plume by SATs : CAPS):その概要、水文・水資源学会誌、Vol.17、No4、P392-400、2004

木田重雄、柳瀬真一郎 :乱流力学、朝倉書店、P81、1999

H.Tennekes、J.L.Lumley著 藤原仁志、荒川忠一訳 :乱流入門、東京大学出版会、P254、1999

J.C.Kaimal、J.J.Finnigan :Atmospheric Boundary Layer Flows P32、Oxford University Press、1994

浅井富雄 :ローカル気象学、東京大学出版会、1996

廣井勇 :グローバル気象学、東京大学出版会、1992