}1.1@åCÌ^®ÌÔEóÔXP[

@@@@@@@@@@@@@@@iwêÊCÛwx¬q`õj

1.2@¤ÚI

1.1Å঵½æ¤ÉACÛêÌðxV~

[VðÂ\É·é±ÆÍLvȱÆÅ éB»±ÅA{¤ÅÍAñÃÍwCÛfCReSSðgÁ½RxnÅÌðxV~

[VðÚIÆ·éBµ©µAúlâ«EðÉ^¦éðÍlÍêÊIÉáðÈà̪½¢½ßA·ÌæÌvZÉg¤ÉÍâ誶¶é͸ŠéB»±ÅAlXeBOð¢¤è@ðg¤B

lXeBOÆÍص½¢ÌææèðxðµÄvZµA»ÌvZÊð{V~

[Vµ½¢ÌæÅg¢Aæè¸xÌ¢vZÊð¾éè@Å éB¡ñÍA}1.1Åྵ½~NXP[öxÌðÍðÚIƵĢéÌÅ{ð͵½¢ÌææèàL¢ÍÍÅvZµÄ»ÌÊðg¤B±êÍAêÊIÉCÛêÌqÏðÍlªáðxÈà̵©¾çêÈ¢±ÆðüP·é±ÆªÅ«éB±êÉæèðxV~

[VªÂ\ÆÈéB

ÎÛÌæÍAÌæêѪ°êÄ¢ÄA©ÂðxV~

[Vðµ½êÉARxnÑÌæ¤È¡Gn`ÉÈÁÄ¢é±ÆÆ·éB»±ÅAtß̽ÏÎxª20.8ÌƱëÉ éRÑϪ^[iò§RsAkÜ36x08ª23bEo137x22ª15bjð¡ñÌfnæÆ·éB±Ì^[ÅÍlXÈvª@íðg¢CÛϪAyëϪACO2ZxªzϪðµÄ¢éBÊ^1.2É^[ÌÊ^Aܽ^[üÓÌnæ}ðfÚµ½BÎÛ@ÖÍòRÔÌVCðCÛ¡ÌCÛvîñ©ç²×A2005N83úƵ½B^[üÓÅ̪ð\ÈV~

[Vʪ¾é±ÆªÅ«êÎA¡Gn`ÅÌÀÛÌϪlÆär·é±ÆªÂ\ÆÈéB

@@@@@@@@ Ê^1.2@iãj^[üÓÌÊ^@iºj^[©ç©½i

iòåw21¢ICOEuq¯¶Ôwn¶_vC50TCgÌwwwy[Wæèj

æQÍ

@fÌTvÆè®»

2.1@CReSSÌTv

@@CreSSÍ_XP[©ç\XP[Ì»Û̸xV~

[Vðs¤±ÆðÚIƵÄA¼Ã®åwn

z¤Z^[ÌØØavâ(à)xîñÈwZp¤@\Ìå´ÄuÉæèJ³ê½ñÃÍwCÛfÅ èA¼Ú1Â1Â_ðvZ·éƤɻêªgD»µ½\XP[(KÍ)Ì~

VXeð¸xÅV~

[VÅ«éàÌÅ éB

@ȺÉ{¤Ågpµ½CReSS Ver2.1ÌÁ¥ÆÀ³êÄ¢éïÌIÈ@\ð¢Â©°éB

EÀñvZ@pÉÝv³êĨèAåKÍvZªÀsÅ«éBêûÅA1ÂÌCPU(vZbTGg)¾¯ðp¢éo[WàpÓ³êĨèAPC-UNIXÅàÀsÂ\Å éB

E_¨ßöðÂ\Ⱦ¯Ú×Éæèüê½_fÅ éB

ER[hÍFORTRAN90x[XÅLq³êĨèAÂÇ«ÉDêA©ÂÙÆñÇÌvZ@vbgz[ÅÀsÂ\Å éB

EÍwßöÌîbûö®nÍñÃÍwE³knÅn`ɤÀWnÌ3³ÌæÅvZðÀs·éB

E¹gÌæèµ¢ÉÖµÄ͹gÖAÆ»êÈOɪ¯AÔϪÌ^CXebv𬳵ÄvZðs¤B

E¬ÍX}SXL[Ì1ÌN[W[ܽͬ^®GlM[ðp¢½1.5ÌN[W[Éæép^[[Vð±üµÄ¢éB

EÍwßöÌ]®ÏÍA¬xÌ3¬ªA·ÊηAC³Î·A¬^®GlM[(1.5ÌN[W[Ìê)Å éB

2.2@îbûö®nÌè®»

CReSSfÌxzûö®ÍA^®ûö®(n

Ìñ]ðl¶µ½irGEXg[NXûö®)AMÍwûö®A³knÌA±ûö®A

öC¬äÌ®A_E~

±q̬äÌ®AyÑ_E~

±q̧xÌ®ÅLq³êéB±êç̮ɳܴÜȨßöðè®»µ½àÌÆ«ElÌè®»ªÁíèAfª\¬³êÄ¢éB±ÌfÅÍxCyÀWnÌn}e@(ɽË}@Axg³p~}@A³p~}@)ðÝèµ½èAܽOÌWf[^ðfÌvZÌæÉâÔµ½è·é±ÆàÂ\Å éB

îbûö®

fÌƧÏÍóÔÌÀWA ÆÔ

ÆÔ Å éB±êçÌÖƵÄè`³êé]®ÏÍCReSSÅÌpµÄ¢é³k«Ìûö®ÅÍA¬xÌ

½2¬ª

Å éB±êçÌÖƵÄè`³êé]®ÏÍCReSSÅÌpµÄ¢é³k«Ìûö®ÅÍA¬xÌ

½2¬ª Ƽ¬ª

Ƽ¬ª AîóÔ©çÌ·Êη

AîóÔ©çÌ·Êη AîóÔ©çÌC³Î·

AîóÔ©çÌC³Î· A

öC¬ä

A

öC¬ä A

¨¿(_±âJ±)̬ä

A

¨¿(_±âJ±)̬ä A¨æÑ

¨¿Ì§x

A¨æÑ

¨¿Ì§x Å éB±±Å

Å éB±±Å ÍA

öCÈOÌ

¨¿ÅA_E~

ßöðÇÌæ¤É\»·é©Å»ÌÏ̪ÜèA»êɶÄÔWûö®n̪ÏíéB±±ÅA±êçÌ]®Ï̤¿·ÊƳÍAܽ

¨¿Æ

öCðl¶µ½§x

ÍA

öCÈOÌ

¨¿ÅA_E~

ßöðÇÌæ¤É\»·é©Å»ÌÏ̪ÜèA»êɶÄÔWûö®n̪ÏíéB±±ÅA±êçÌ]®Ï̤¿·ÊƳÍAܽ

¨¿Æ

öCðl¶µ½§x É¢ÄÍAȺÌÃÍw½tA

É¢ÄÍAȺÌÃÍw½tA

@@@@@ (2.7)

(2.7)

ð½·îóÔÆ»ê©çÌηɪ¯éBܽA\LðÈÖÉ·é½ßAÌæ¤ÉÏÏ·µÄ¨B

(2.8)

(2.8)

@±ÌÏðp¢ÄAe\ñÏðȺÌæ¤ÉÏ··éB

(2.9)

(2.9)  (2.10)

(2.10)  (2.11)

(2.11)

(2.12) @

(2.12) @  (2.13)

(2.13)  (2.14)

(2.14)

(2.15)

(2.15)

§xÈOÌ]®ÏÍ·×ÄÔWûö®nÅ\»³êÄ¢éªAn`ðÜÞê±êçÌ]®Ïð^¦éÔWûö®nÍAObhXP[ɨ¢ÄȺÌæ¤É^¦çêéB

(2.16)

(2.16)

(2.17)

(2.17)

(2.18)

(2.18)

(2.19)

(2.19)

(2.20)

(2.20)

(2.21)

(2.21)

(2.21)

(2.21)

@@@@@ @@ (2.22)

@@@@@ @@ (2.22)

±±ÅA®(2.16)` (2.22)Ågpµ½eÌÓ¡ð\2.2ÉÜÆßéB

@@@@@@@@@\2.2@gpµ½ÏÌê

|

|

RIÍW@

@@@@@@@@ @@@ ( @@@ ( :n

Ìp¬xA :n

Ìp¬xA :Üx) :Üx)

|

|

|

óC̹¬

|

|

|

TuObhXP[̬Éæé¬xÌgU

|

|

|

|

|

|

TuObhXP[̬Éæé·ÊܽÍ

¨¿Ì¬äÌgU

|

|

|

·ÊܽÍ

¨¿Ì¬ä̶¬EÁÅ

|

|

|

¨¿Ì¾~(~

)Ì

|

|

|

TuObhXP[̬ÉæéÅÌÌ

¨¿Ì§xÌÏ»

|

|

|

ÅÌ̧x̶¬EÁÅ

|

|

|

¾~(~

)ÉæéÅÌ̧xÌÏ»

|

|

|

lHIÉüê½¹g̸

|

2.3@TuObhXP[ÌgU

lfÍAA±ÌÅ éåCð£UIÈiq_ÌlÉæÁÄ\»·éàÌÅ éBµ©µÀÛÌåCÉÍ»ÌiqÔuæ謳ÈXP[Ì^®ªK¸¶Ý·éB±êÍA»ÌÔuð¢©É¬³µÄà¶Ý·éàÌÅATuObhXP[Ì^®ÆÄÎêêÊÉÍgUƵÄìp·éB

TuObhXP[ÌiqÔuð¢çשµÄàvZÅ«È¢ÌÅ êÎA_IÉTuObhXP[Ì^®ÌÔWûö®ð±±Æªl¦çêéBá¦ÎA¬xðObhXP[¬ªÆ»ê©çÌηɪ¯êÎæ¢B±ÌAObhXP[¬ªÌûö®ÉÍ¢mÊƵÄCmYÍƯlÈηÌ2dÖª»êéÌÅA»êçÌÔWð^¦é®ðl¦éBµ©µA¡xÍ»êçÌÉ3dÖª»êĵܤB¯lÌìðJèÔµÄà³çÉ¢mʪÜÜêA±êçÌûö®nͶȢB±êͬÌñü`«ÉæéàÌÅAKellar

and Friedmann (1924)ÉæÁÄßÄF¯³ê½B±ÌâèðuN[W[âèvÆ¢¤B

±Ì¢ï©ç²¯o·û@Ì1ÂƵÄÍALÀÌÌûö®ðp¢ÄAcèÌ¢mðùmÌÊÅ\·û@ª éB±êÍuN[W[¼èvÆÄÎêA\ñ³êéÖÌÉæèAPÌN[W[A2ÌN[W[AEEEÌæ¤ÉÄÎêéB@@@

TuObhXP[Ì^®Ì\»ÍACReSSÅÍ2dÖðQS«ÌTOÌàÆɽϬxyѬ^®GlM[ÆUí¦ÈÇ̬ðÁ¥t¯éXJ[Êðp¢Ä\»µA±êçÉ¢ÄÌÔWûö®ðÊÉf»·él¦ÌºA1.5ÌN[W[ðp¢Ä¨èAvZ·éɽÁĬ^®GlM[É¢ÄÌÔWûö®ªKvÉÈéB

2.3.1@¬AÌp^[[VÆgUÌè®»

@@ß2.2.2Åq×½n`ɤÀWnÅÌî{ûö®É¨¢ÄA^®ûö®A·ÊÌ®A

öCÆ

¨¿Ì¬äÌ®A¨æÑA

¨¿Ì§x̮ɻêégU(¬¬Ì) ÍQS«W

ÍQS«W ÆQgUW

ÆQgUW ÉæÁÄ\³êA»êð]¿·éû@ðQS«fÆ¢¤BȺÌßÅÍAÌ2ÂÌQS«f̤¿¡ñÌÀ±ÅÌpµÄ¢éãÒÌà¾ð·éB

ÉæÁÄ\³êA»êð]¿·éû@ðQS«fÆ¢¤BȺÌßÅÍAÌ2ÂÌQS«f̤¿¡ñÌÀ±ÅÌpµÄ¢éãÒÌà¾ð·éB

E X}SXL[Ì1ÌN[W[

E ¬^®GlM[ðp¢½1.5ÌN[W[

2.3.2@QS«fi¬^®GlM[ðp¢½1.5N[W[j

@@^®ûö®ÌgUÍAÍe\ ðp¢ÄÌæ¤É\»³êéB

ðp¢ÄÌæ¤É\»³êéB

@@@@(2.23)@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@(2.23)@@@@@@@@@@@@@@@

¯lÉ ÉÖµÄ௶æ¤É\»³êéB±±ÅAÍe\

ÉÖµÄ௶æ¤É\»³êéB±±ÅAÍe\ ÍA¹ñfÍÆCmYÍƯlÈàÌ©çÈéBCmYÍƯlÈàÌÍObhXP[¬ª©çÌÏ®¬ª©çÈéÌÅA½ÏÊðp¢½`®É½ç©Ìf»ð·éKvª éB»±ÅA¹ñfÍ©çÌÞÅAS«Wðp¢½ùzgUÌ`®É\·±Æðl¦éÆȺÌæ¤ÉÈéB

ÍA¹ñfÍÆCmYÍƯlÈàÌ©çÈéBCmYÍƯlÈàÌÍObhXP[¬ª©çÌÏ®¬ª©çÈéÌÅA½ÏÊðp¢½`®É½ç©Ìf»ð·éKvª éB»±ÅA¹ñfÍ©çÌÞÅAS«Wðp¢½ùzgUÌ`®É\·±Æðl¦éÆȺÌæ¤ÉÈéB

@  @

@ @@@@@@@(2.24)

@@@@@@@(2.24)

@@@@

SijFÏ`¬xe\

·ÊA

öCÆ

¨¿Ì¬äAyÑA

¨¿Ì§xÌgUÉ¢ÄÍA»êçÌÏð Åã\µÄ

Åã\µÄ

@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (2.25)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (2.25)

Ìæ¤Éè®»·éB±±ÅA C

C Í

Í ûüÌA

ûüÌA Í

Í ûüÌAã®ÉY·éXJ[Ê

ûüÌAã®ÉY·éXJ[Ê ̪qgUƬ(TuObhXP[Ì)tbNXÅAùzgUÌ`®Å

̪qgUƬ(TuObhXP[Ì)tbNXÅAùzgUÌ`®Å

@@@@@@@@@@ (2.26)

@@@@@@@@@@ (2.26)

(2.27)

(2.27)

(2.28)

(2.28)

Ìæ¤É^¦çêéB

¡ñÌÀ±Égpµ½1.5ÌN[W[ÅÍA Ìèɬ^®GlM[É¢ÄÌÔWûö®ðp¢éB±Ì¬^®GlM[Íe¬x¬ªÉ¢ÄA½Ï¬©çÌη h

Ìèɬ^®GlM[É¢ÄÌÔWûö®ðp¢éB±Ì¬^®GlM[Íe¬x¬ªÉ¢ÄA½Ï¬©çÌη h ðtµÄA

ðtµÄA

@ @@@@@@@@(2.29)

@@@@@@@@(2.29)

Æ\³êA»ÌÔWûö®ÍAÌæ¤É^¦çêéB

@@(2.30)

@@(2.30)

±±ÅA±ÌßÉgpµ½LÌÓ¡ð\2.3ɦ·B

@@@@@@@@@@@@@@ @\2.3

|

L

|

Ó¡(®)

|

|

|

ÊuGlM[Æ^®GlM[ÌÏ·

|

|

|

UíÌW3.9

or 0.93@@(3.9:źwA0.93:»êÈO)

|

|

|

ûü̬^®GlM[ÌtbNX ûü̬^®GlM[ÌtbNX

|

|

|

½ûü̬·XP[

|

|

|

¬^®GlM[ÉηéQS«W

|

³ðÍÉæèQS«W ͬ^®GlM[

ͬ^®GlM[ ÌÖƵÄA

ÌÖƵÄA

@@@@@@@@(2.31)

@@@@@@@@(2.31)

@

@@@@@@@@(2.32)

@@@@@@@@(2.32)

Æ^¦çêéB±±ÅA Í»ê¼ê

½E¼Ì¬·XP[Å éBCReSS

Í»ê¼ê

½E¼Ì¬·XP[Å éBCReSS

ÅÍiqÔuª

½Æ¼ÅÙÚ¯¶êÆå«ÙÈéêÆÅA^¦é¬·XP

[Ìlªá¤BȺɦ·B

ÙÚ¯¶êÉÍA

@@@ @@@(2.33)

@@@(2.33)

Ìæ¤É^¦çêéB½¾µA

@@@@@(2.34)

@@@@@(2.34)

@ @@(3.35)

@ @@(3.35)

Å é( Í»ê¼êÌiqÔu)BܽAå«ÙÈéêÉÍA

Í»ê¼êÌiqÔu)BܽAå«ÙÈéêÉÍA

@ @@@@ @@@(2.36)

@ @@@@ @@@(2.36)

@@@ @@@(2.37)

@@@ @@@(2.37)

Ìæ¤É^¦é±ÆªÅ«éB½¾µA

@@@@@@@@@ (2.38)

@@@@@@@@@ (2.38)

(2.39)

(2.39)

2.4@n\Êßö

2.4.1@n\ÊÌMûx

n\Ê©çnÉü©¤n`±Mð ƵA³¡úËtbNX

ƵA³¡úËtbNX A°MtbNX

A°MtbNX AöMtbNX

AöMtbNX Æ·éÆ\ÊMûxÍA®(2.41)Å\³êéB

Æ·éÆ\ÊMûxÍA®(2.41)Å\³êéB

@@ =

= +

+ +

+ @@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@ @(2.41)

@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@ @(2.41)

±±ÅA

(2.42)

(2.42)

(2.43)

(2.43)

F³¡úËÊtbNX@@@@@

F³¡úËÊtbNX@@@@@

FúËÊ@

FúËÊ@

FúË̽ËÊ

FúË̽ËÊ

FåCÌúËÊ

FåCÌúËÊ

@@@@ Fn\ÊÌúÂÔOúËÊ

Fn\ÊÌúÂÔOúËÊ

FÔOúËÉηén\ÊÌËo¦@{fÅÍPÆ·éB

FÔOúËÉηén\ÊÌËo¦@{fÅÍPÆ·éB

Fn\Ê·x

Fn\Ê·x ÉηéÌúËÊ

ÉηéÌúËÊ

@@@@ FAxh

FAxh

@ÆÈéB

@³¡ºüZgúËÉ¢Ä

(2.44)

(2.44)

@@@

FåCÌã[ÉB·éúËÊ

FåCÌã[ÉB·éúËÊ

@@ F¾zè@à1367[W/2]@

F¾zè@à1367[W/2]@

@@ F¾zÌV¸p

F¾zÌV¸p

@°VÌúËÊÍA

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (2.45)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (2.45)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (2.46)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (2.46)

@@(1

30 [hPa]Fn\ÊtßÌ

öC³)

30 [hPa]Fn\ÊtßÌ

öC³)

ƵÄAÌæ¤É·éB

(2.47)

(2.47)

(2.48)

(2.48)

³çÉA_ÌøÊðæèüêAAxhðl¶·éÆAn\ÊÉzû³ê鳡ºüZgúËÍA

@@

@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(2.49)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(2.49)

Å éB½¾µA

@@ Fáw_Ì_Ê

Fáw_Ì_Ê

@@ Fw_Ì_Ê

Fw_Ì_Ê

@@ Fw_Ì_Ê

Fw_Ì_Ê

@@ Fáw_ÉæézûƽËÌøÊ

Fáw_ÉæézûƽËÌøÊ

@@ Fw_ÉæézûƽËÌøÊ

Fw_ÉæézûƽËÌøÊ

@@ Fw_ÉæézûƽËÌøÊ

Fw_ÉæézûƽËÌøÊ

@@@@

@Æ·éB

@°MtbNX EöMtbNX

EöMtbNX É¢Ä

É¢Ä

@ (2.50)

@ (2.50)

(2.51)

(2.51)

@@@ FåCæPwÆn\Ê(n·æPw)

FåCæPwÆn\Ê(n·æPw)

FPÊÌÏÌóCÌMeÊ

FPÊÌÏÌóCÌMeÊ

FMÆ

öCÉ¢ÄÌoNW(³³)

FMÆ

öCÉ¢ÄÌoNW(³³)

F°MAÌð·¬x@i

F°MAÌð·¬x@i F¬j

F¬j

FåCæPwÌC·

FåCæPwÌC·

@@@ Fn\Ê·x

Fn\Ê·x

FöUW

FöUW

FåCæPw̬ä

FåCæPw̬ä

F

F ÉηéOa¬ä

ÉηéOa¬ä

ÆÈéB

2.4.2

¼En\ÊtbNX

ܸA¼tbNXÍÚn«EwàÅêèÅ éÌÅAn\Êɨ¯étbNXð©Ïàé½ßÉÍAÚn«EwÌ é³É¨¯étbNXð©ÏàêÎæ¢B^®ÊÌtbNXÍA

(2.52)

(2.52)

Å éB±±ÅA(2.50),(2.51),(2.52)É é ÍoNWÅ èALouis et

al. (1980)ÌXL[ðp¢Ä\»³êéB

ÍoNWÅ èALouis et

al. (1980)ÌXL[ðp¢Ä\»³êéB

(2.53)

(2.53)

(2.54)

(2.54)

±±Å (=0.4)ÍKarmanèA

(=0.4)ÍKarmanèA ÍåCæ1w̳A

ÍåCæ1w̳A Í^®ÊÌexA

Í^®ÊÌexA ÍMÆ

öCÌexA

ÍMÆ

öCÌexA ÍRichardsonÅ éBoNWÉ©©éW

ÍRichardsonÅ éBoNWÉ©©éW àexÆRichardsonÌÖÅAÌæ¤É^¦çêéB

àexÆRichardsonÌÖÅAÌæ¤É^¦çêéB

sÀèÈê( <0)A

<0)A

(2.55)

(2.55)

(2.56)

(2.56)

@ÀèÈê( >0)A

>0)A

(2.57)

(2.57)

(2.58)

(2.58)

(2.59)

(2.59)

±±ÅA^®ÊÆME

öCÉ¢ÄÌexA ,

, ÍÌæ¤É^¦çêACãÌexÍvZÌeXebvÉC³³êéB

ÍÌæ¤É^¦çêACãÌexÍvZÌeXebvÉC³³êéB

@@@@@@@@@

|

|

¤ã@@@@@@@@@@@@@@@@@Cã@@@@@@@@@@@@@@

|

|

|

f[^Zbg©ç^¦é@@@@@@@@ ÌÖƵÄvZ·é ÌÖƵÄvZ·é

|

|

|

êèl(0.1m)@@@@@@@@@@CãÌ Ư¶Æ·é Ư¶Æ·é

|

æRÍ

@fÌÝèð

3.1

fÝèÉ¢Ä

¡ñÍúðÆ«EððV~

[VAÅÍCÛ¡ÌqÏðÍlðAlXeBOð·éV~

[VBÅÍV~

[VAÌÊðg¤±ÆÉ·éB»µÄAºLɤÊÌfÝèÆ»ê¼êÌfÝèð¢½BȺ±êçÌÀ±¼ðAÆBÆÄÔ±ÆÉ·éB

À±`ÆÀ±aɤÊÈÝèÍȺÌPPÚÅ éB

E

iqiX~Y~Zj¥¥¥99~99~60

E V~

[VÔ¥¥¥2005N83ú9F00`15F00ÔÌ6Ô

E X|Ww¥¥¥¤ÊAãÊ»ê¼ê10wÃÂ

E Of[^Ö̧¥¥¥¤ÊAãÊÆàɧµÄA³êɤÊɨ¯é¿Ê²®ðÀs·é

E «E𥥥¤ÊAã[Aº[ÆàÉÅèÇ«Eð𠽦éB

E nßö¥¥¥TðUwÆèAźwÌ·xÉ300.5Kð^¦éB±êÍ1971N©ç2000

@@@@@@@NÜÅÌòɨ¯éW̽ÏC·ð^¦éiÈN\2005Nj

E

CÊßö¥¥¥CÊ

·Éêè·xð^¦éB±êÍCÛ¡ÌCÛvîñæèWRúÌC

@@Ê

·}Ų×Ä298jƵÄ^¦éB

E ú·Ê¥¥¥ÝèµÈ¢

E ¼ûüÌÔϪ@¥¥¥KEXÌÁ@æèA¼ûüAð@·é

E TuObh̬ßö¥¥¥TuObhXP[Ì^®GlM[ðp¢½1.5ÌN[W

@[f

E _÷¨ßö¥¥¥XðÜÞoNûÌp^[[V

E Wf[^cln}50mbV

iWjiÚµÍæSÍÅj

E ynpf[^cGLCCiÚµÍæTÍÅj

@ܽAeÀ±²ÆÉÏX·éÝèÍ»ê¼êȺÌæ¤ÈàÌÅ éB

@qV~

[VAr

@@iqÔuiX,Y,Zj¥¥¥2000m,2000m,300m

@@fÌúlAOCÛf[^¥¥¥\ðÍliÚµÍæUÍÅjð^¦é

¹g[hÉÖWµÈ¢¥¥¥5b

¹g[hÉÖW·é¥¥¥0.5b

qV~

[VBr

iqÔuiX,Y,Zj¥¥¥1000m,1000m,150m

fÌúlAOCÛf[^¥¥¥V~

[V`ÌÊð^¦éB

¹g[hÉÖWµÈ¢¥¥¥2.5b

¹g[hÉÖW·é¥¥¥0.25b

3.2

CReSSÉ^¦éeíf[^ÌÀÑûÉÖ·éÓ_

CReSSÉWf[^Aynpf[^AOCÛf[^ð^¦éf[^Ì`®ÆA»ÌÀ×ûÉ¢ÄྷéBðxV~

[Vð·éÉÍAcåÈf[^𵤱ÆÉÈéÌÅAPCÌÛ¶eÊÆüoÍ̬xðl¦éƵÅàt@CTCYð¬³Å«½Ù¤ªÇ¢BܽACReSSÉ^¦éf[^`®ÍÁÉwèÍÈ¢ªACReSSÌ\[XvOðÏX·éKvªoÄé½ßAftHgÌoCi`®Å^¦é±ÆÉ·éB±ÌoCi`®Ìt@CÍA¼Út@CðJ¢ÄAf[^ðmF·é±ÆªÅ«È¢ÌÅAoCif[^ðmF·é½ßÌvOàKvÆ·éB{¤É¨¢ÄàAåÊÈf[^𵤽ßAG[`FbNƵĽxàmFvOðgÁ½B

@@ÉCReSSªÇÌæ¤ÉoCit@C©çf[^ðÇÝñÅ¢©ðྷéBWf[^Aynpf[^ÉÖµÄÍñ³f[^Å èAOCÛf[^yÑlXeBOð·éÛÉKvÆÈéÀ±AÌðÍÊÍO³f[^Å éBȺÌ}3.2.1Æ}3.2.2ðg¢ÈªçྷéB

|

21

|

22

|

23

|

24

|

25

|

|

16

|

17

|

18

|

19

|

20

|

|

11

|

12

|

13

|

14

|

15

|

|

6

|

7

|

8

|

9

|

10

|

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

@}3.2.1@ñ³@@@@@@@@@@@@@}3.2.2@O³

@@ܸAñ³i5~5jAO³i5~5~3jÌf[^ª éÆl¦éB^¦éf[^ªñ³f¾Á½êA}3.2.1ÌÔÉÇÝñÅ¢ÌűÌÔÅoCit@CÉlðü͵ĢKvª éB

ܽO³f[^ÌêÍZPÉ éñ³f[^©çÇÝÞÌÅ»ÌÔÉÀ×éBáƵÄO³ÀW(x,y,z)=(5,3,2)Å êÎAêiÚÌf[^ðÇÝÝA»ÌãaÌ éñiÚðÇÝÞ±ÆÉÈéÌÅ25+1540ÔÚÉf[^ª ê΢¢B

Èã̱ÆÉÓµÄAef[^ðÏ··éKvª éB

ܽoCit@CÌáð}3.2.3ɦµ½BPÂÌf[^ðÛ¶·éÌÉSbyteKvÈÌÅA±Ìæ¤ÉP0ÂÌf[^ðÀ×½¯êÎ40byteKvÆÈéBæÁÄ}3.2.2ÅÍA

5~5~3~4300byte

ÆÈéB

|

15

|

19

|

79

|

-65

|

25

|

38

|

97

|

42

|

89

|

1

|

@@@@@@@@@@@}3.2.3@oCit@CÌ\¢@(40byte)

æSÍ@CReSSÉ^¦éWf[^

4.1@ln}50mbV

iWj

@@yn@ª§sµÄ¢é25çªÌ1n`}É`©êÄ¢éü©çxNgf[^ð쬵A»ê©çvZÉæÁÄß½lWf(DEM: Digital

Elevation Model)Å éB

@@25çªÌ1n`}iQbV

joxûü¨æÑÜxûüÉA»ê¼ê200ªµÄ¾çêéeææiP/20תbV

A25çªÌ1n`}ãÅñ2~22jÌSÌWªL^³êÄ¢éBWÌÔuÍÜxiìkjûüÅ1.5bAoxûüÅ2.25bÆÈèAÀ£Åñ50mbV

Å éB

4.2@ln}50mbV

iWjÌÏ·yÑÍÍ

@@¡ñÌvZðs¤ÛÉñ200lûÌWf[^ÉÏ··é±ÆªKvÅ éBܸÍKvÈWf[^ðÂȬí¹A©ÂCReSSÌÝèɶ½t@Cð쬷éKvª Á½ÌÅAFortran77ðg¢vOð쬵½BvOÍt^1.1A1.2ÉfÚµ½BܽAn`ªCÅ éêAWf[^ª-999.9mÆÈÁÄ¢éªA±ÌÜܾÆCReSSªW-999.9Énʪ¶Ý·éÆF¯µCÝü¢ÉâǪ éæ¤ÈV

~[VÉÈéÌÅÍÈ¢©Æl¦A-1ÉC³µ½BܽWf[^ÍV~

[VÍÍæèå«ÈÌæðgpµÈ¯êÎÈçÈ¢B

iqF4800~4800

iqÔuFìkûü¥¥¥1.5b

@@@@@¼ûü¥¥¥2.25b

|

|

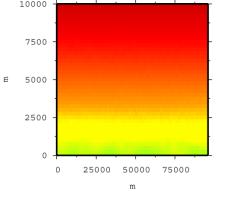

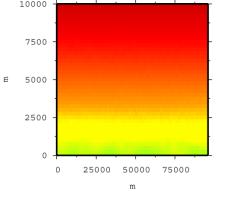

@@@@@@@}4@CReSSÉ^¦éWf[^ij

æTÍ@CReSSÉ^¦éynpf[^

5.1@GLCCÉ¢Ä

@@GLCCÆÍAUSGSEDCANebraska-LincolnåwAthe Joint Research Centre of the

European Commision Éæè쬳ê½1kmiqÌyní¢EA¶f[^ZbgÅ éB

@@fÌüÍf[^ƵĻÌÜÜg¦éæ¤É6íÞ̤ÊfÉí¹½yní¢EA¶^CvÌf[^ZbgªpÓ³êÄ¢éBf[^ÍA¤nÌiqðø¦IÉæ赤½ßÉInterrupted Goode Homolosine }@ªp¢çêÄ¢éB40031~17347ÌiqÌyní¢EA¶^Cvª1iq1oCgÅi[³êÄ¢éB

5.2@GLCCÌynpf[^Ï·yÑÍÍÉ¢Ä

@@GLCCÌf[^©çRsüÓÌynpðÇÝæÁ½ ÆÉARi2004jÌ_¶ðQlɵÄ\3.3Ìæ¤Éeynpf[^Ìp[^ðÝèµ½B»Ìynpf[^ð\¦·éÆ}5Ìæ¤ÉÈéB¡ñA^¦éynpf[^ÍAWf[^Ư¶V~

[VÍÍæèå«ÈÌæÉ쬵ȯêÎÈçÈ¢BܽAAÍLÍÍÈÌæÅV~

[Vð·é½ßAWf[^Æ̸êªÈ¢æ¤ÉÌæªÙÚdÈéæ¤ÉÜxoxðÝèµÄÏ·µ½B

\3.3@eynpÌp[^

|

@

|

Ê

|

áÊ

|

ss

|

c

|

kìn

|

XÑ

|

|

CReSSÔ

|

-1

|

5

|

11

|

17

|

23

|

29

|

|

Axh

|

0.06

|

0.8

|

0.12

|

0.17

|

0.2

|

0.09

|

|

öUW

|

1.02

|

1.05

|

0

|

0.65

|

0.3

|

0.26

|

|

eximj

|

0.00033

|

0.00014

|

1

|

0.1

|

0.155

|

0.65

|

EAxh¥¥¥¨ÌÉÂõªüË·éÛÌAüËõÌtbNXƽËõÌtbNXÌä

EöUW¥¥¥n\ÊÌötbNXƯ·xÌötbNXÌä

Eex¥¥¥Cð\·óCÍwIex

iq@F289~253Â

iqÔuF30b

|

|

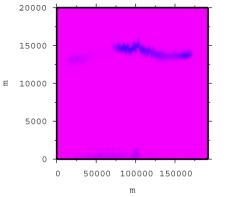

@@}5@CReSSÉ^¦éynpf[^@@@

@@}5@CReSSÉ^¦éynpf[^@@@

æUÍ@CReSSÉ^¦éOCÛf[^

6.1@\ðÍlÉ¢Ä

\ðÍlÆÍACÛ¡ÉæÁÄìçêACÛƱxZ^[ÉæÁÄL¿Åzz³êÄ¢éqÏðÍlÅAS¢EÌCÛϪf[^Æl\ñfÌ\zl©çR³IÉK¥³µªzµ½iq_ãÌCÛvfÉÏ·µ½lÅ éBðÍlÍ00,06,12,18UTCÌPúSñÌðͲÆÉAt@CÉi[³êÄ¢éB»ê¼êÌðÍlÉÍACÊC³AWI|eVxAC·AμxA¬i¼ûüAìkûüjªÜÜêÄ¢éBPR[hÍAPÂÌCÛvfÉæéQ³iq_f[^ÛCÛÊñ®GRIBÉ]ÁÄLqµ½àÌÅ éBPt@CÍA¯¶ðÍÌCÛvfE

½ÊÌgÝí¹É¢ÄÌR[hðA±³¹½àÌÅ éB

6.2@\ðÍlÌf[^Ï·yÑÍÍÉ¢Ä

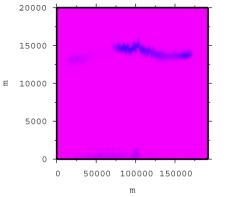

\ðÍlÍGRIB`®Ìt@CÉi[³êÄ¢ÄA±±©çf[^ðæèo·½ßÉwgribÆ¢¤f[^Ï·c[ðgpµ½iwgribÉ¢ÄÍæVÍÅྷéjB±êÉæèeC³ÊxÅÌðÍlðCReSSÌÝèɶÀÑÖ¦AÐÆÂÌt@Cɳ¹½B»ÌÛÉAn\ÊÌf[^É¢ÄÍAeiqÅÌC³f[^ªû^³êĢȩÁ½ÌÅAgpµÈ©Á½BμxÉÖµÄÍAC³Ê250hPa©ç10hPaÌÍͪû^³êĢȩÁ½ªAÙÚO¾Æl¦Äf[^ð쬵½BܽA100ð´¦éf[^É¢ÄÍACReSSÅÇÝޱƪūȢÌÅA99.99Éu«·¦é±Æɵ½Bf[^ÌæÉ¢ÄÍA\ðÍlÌû^næªú{üÓæÈÌÅ»ÌÜÜgpµ½BܽAoCi`®ÉÏ·µ½ÛÌAf[^̪í©çÈ©Á½½ßnãÊÅÌC·Ìf[^ðg¢A}»·é±ÆÅmFðµ½B}6Í»ÌmF}Å éBCReSSÌOCÛf[^ðµ¤ÛÌf[^ÌÀÑûǨèÉ\¦µ½çAú{ñª\¦³ê½Ìųµ¢Æ»fÅ«éB

úF2005N83ú

UTC@00F00A09F00

iqF361~289~20Â

in\Êf[^Íj

iqÔuF10kmi

½ûüj

|

|

@@@@@@@@}6@nãÊɨ¯é·xªz}ij

æVÍ

@ì¬vOAyÑgpc[Ìàe

V~

[Vð·éÉ ½èKvÆÈÁ½vOAyÑ¡ãCReSSðgÁ½¤Éð§ÂvOðÐî·éB{¤Í±êçÌvOì¬É½åÈÔðïâµÄµÜÁ½ªA¢¸êà{¤ÅÍKvÈàÌÅ èA¡ãCReSSðgÁ½¤ð·éÒàp·é±ÆªÅ«éB

7.1@Wf[^ì¬vO

lXeBOð·é½ßÉLåÅ©ÂðÈWf[^ðgp·éKvª Á½B»±ÅAæSÍÅÐîµ½Wf[^ðCReSSÉ^¦é±ÆªÅ«éæ¤ÉÏ··évOðJµ½BܽAÏ·³ê½Wf[^ª³µ¢©ðmF·é½ßÉAÀÛÉ}Å\·½ßÌmFf[^àí¹Ä쬵½Bf[^ÔuÍæSÍŦµ½Æ¨èÅiqª200~200A1600~1600A4800~4800Ìf[^ðìé±ÆªÅ«éæ¤ÉRÂÌvO~Oðµ½B

ܸàÆàÆÌWf[^iȺAln}50mbV

iWj̱Æð³·jÍ}7.1.1Ìæ¤É énæ²ÆÉÔªèUÁÄL³êÄ¢éB200~200Æ¢¤ÌÍA±ÌÌæÌQ

ÌÔÌnæÌð³·BÂÜèA±ÌÌæÉÍAñ50lûÌnæ²ÆÉWf[^ª èA»êª200~200 é±Æð¦·B»µÄ200~200²ÆÉAÐÆÂÌ»ÌÌæð8~8ÂWßé±ÆÅ1600~1600ÌWf[^ðìé±ÆªÅ«éB³çÉA4800~4800Æ¢¤ÌÍ1600~1600ð3~3ÂWßé±ÆÅÅ«éWf[^̱ÆÅ éB

|

70

|

71

|

72

|

73

|

74

|

75

|

76

|

77

|

|

60

|

61

|

62

|

63

|

64

|

65

|

66

|

67

|

|

50

|

51

|

52

|

53

|

54

|

55

|

56

|

57

|

|

40

|

41

|

42

|

43

|

44

|

45

|

46

|

47

|

|

30

|

31

|

32

|

33

|

34

|

35

|

36

|

37

|

|

20

|

21

|

22

|

23

|

24

|

25

|

26

|

27

|

|

10

|

11

|

12

|

13

|

14

|

15

|

16

|

17

|

|

00

|

01

|

02

|

03

|

04

|

05

|

06

|

07

|

@@@@@@@@@@@1600~1600@@@@@@@@@@@@@@@200~200

|

bV

R[h

|

R[hÔ

|

@W@@l@

|

|

??????

??????

??????

E

E

E

??????

??????

|

001

002

003

E

E

E

199

200

|

1@2@3@4@EEE@199@200

1@2@3@4@EEE@199@200

1@2@3@4@EEE@199@200

E

E

E

1@2@3@4@EEE@199@200

1@2@3@4@EEE@199@200

|

@7.2@WGRIBiGRIBf[^Ï·c[jðpµ½OCÛf[^Ìì¬

¡ñAOCÛf[^ƵÄgpµ½CÛ¡Ì\ðÍlÍAGRIB`®ÅÛ¶³êÄ¢½B±Ì`®Ìt@Cðæ赤êAWGRIBÆ¢¤c[ªKvÆÈéBWGRIBÆÍNCEPiAJÌ«\ªZ^[jÌWesley Ebisuzaki ÉæÁÄ쬳ê½C¾êvOÅ èAC¾êðRpCÅ«é«Èçgp·é±ÆªÂ\Å éªAUNIX«Ågpµ½ûª³ï¾ÆvíêéBg¢ûÍR}hCÅAWGRIBÌ ÆÉWGRIBpÌR}hðt¯Á¦é±ÆÅgpÂ\Å éBgpµ½R}hyÑÚµ¢ì¬û@Ít^2ÉLÚ·éBºÉÈPÈð¦·B

1.WGRIBðp¢ÄeðÍlðGRIB`®©çoCi`®ÉÏ·µoÍ·éB

2.æUÍŦµ½eðÍlÌC³ð·éB

3.³A¬i¼¬ªjA¬iìk¬ªjA³ÍA·xAμxÌÉoCi`®ÌÜÜf[^ðÂÈ°éB

4.¯¶®ìðKvÈÔ²ÆÉs¤B

CReSSÉOCÛf[^ð^¦éÆ«ÉCðt¯é̪AeðÍlªACReSSÌzèàÌlÅ é©Ç¤©Å éBmFû@ÍACReSSÌ\[XR[hðÇÝ©µ½B¡ñmFÅ«½eðÍlÌzè³êÄ¢éÅålAŬlðºÉ¦·B

E eiq_̳ij¥¥¥-1000`100000

E f[^eiqn̬x̼Aìk¼¬¥¥¥-200`200m/s

E eiq_̳ͥ¥¥0`200000Pa

E ·Ê¥¥¥123.16`2273.16K

E ·x¥¥¥123.16`333.16K

E eí¬ä¥¥¥0`100

æWÍ

@V~

[VÊ

8.1

lXeBOÉ¢Ä

3.1Åq×½æ¤ÉAÀ±BÅÍÀ±AÌoÍf[^p¢élXeBOð·éBÀ±AÌoÍf[^Í96~96~57ÂÌf[^ªoÄéBÀ±OÍiqª99~99~60¾ªACReSSÌ«¿ãAx=2`97Ay=2`97Az=2`57ÌÍÍÅoͳêéB±êðÀ±BÌúlAyÑ«EðÉ}§·é±ÆÅOÌîñðæèÝAæèðÈvZð·éªÂ\Å éB

8.2@Ï·ãÌWf[^Æynpf[^

@@À±AABÌCReSSÉæéÏ·ãÌf[^ðȺɦ·BܽAÀ±BÌÌæðÀ±AÌf[^ÌæÌɦµ½B

|

|

(x,y)=(1,1)ɨ¯éÜxEox¥¥¥kÜ35.4472xAo136.1675x

WÌÅålÆŬl¥¥¥2903.4A-1iCj

|

|

}8-1V~

[VAÌWyÑynpf[^

|

|

(x,y)=(1,1)ɨ¯éÜxEox¥¥¥kÜ35.7934xAo136.7665x

WÌÅålÆŬl¥¥¥3039.9A16.0

|

|

@@@@@@}8-2@V~

[VBÌWyÑynpf[^

8.3@oÍf[^Ìär

@ȺÉAABÌ9F00Æ10F00ÌñkÜ36.14xiY40jɨ¯éUi¬Ì¼¬ªjAWi¬Ì¼¬ªjAPti·ÊjAQi

öC¬äjATKEi¬GlM[j̼fÊ}𦵽BȨe}̶ãÍAÌ9F00AEãÍAÌ10F00A¶ºÍBÌ9F00AEºÍBÌ10F00Å éB

@

}8.3.1 U(m/s)

@

}8.3.2 W(m/s)

@@@@}8.3.3 Q(kg/kg)

}8.3.4 TKE(J/kg)

8.3@l@

@@±±ÅÍAeðÍl̶ãÌ}ðA-9AEãÍA-10A¶ºÍB-9AEºÍB-10ÆÄÔÉ·éBܸUÉ¢ÄÍAB-10ªá±µÜÍlÆÈÁÄ¢éàÌÌAðÈðͪūĢéæ¤É©¦éBWÍB-10ª¼ÌRÂÆä×Äå«ÈlªoÄ¢éB±ê¾¯ÅÍ´öªÁèÅ«È¢ªAfððÉ·é±ÆÅAn\ÊÌp[^ª¡G»µÄ¶¶½àÌÅÍÈ¢©Æv¤BQÍAABÆàÉlªÀèµÄ¢éªABÌûªSÌIÉlªå«ÈÁÄ¢éB±êÍAðxªãªÁ½ÌÅnÊ©çÌe¿ªÍÁ«è©éªÅ«éæ¤ÉÈÁ½ÌÅAãwÉàºwÌe¿ª`íÁ½àÌÆvíêéBÅãÌTKEÉ¢ÄÍA-10ÌB-10ðä׾ç©É᤻۪©çêéB±Ì`ÍA¬GlM[Ì`ÆÄ¢éÌÅA½©öÊÖWª éðvíêéB

@@À±AÌvZÊðgÁÄÀ±B𮩷±ÆªÅ«AÌæ𬳵ĢlXeBOð®ì³¹é±ÆªÂ\ÉÈÁ½ªAðÍÊÌM«ª éÆ;¢ØêÈ¢BM«ðm©ßéÉÍAðxð·é±ÆÅN±è¤é»Ûð²×ðÍÊÆ©ä×éA½åÈCreSSÌÝèÉÖ·éÚðnlµAæèÅKÈÝèðIÔAܽÍCReSSÌvOðüÇ·éAÈǽ éB¡ñÍA½ÊÈWf[^ð³¹évOÌì¬Aynpf[^ì¬AÉÔðïâµÄµÜ¢A«ÈV~

[Vð·é±ÆªÅ«È©Á½Bµ©µAðV~

[Vð·éÛÉKvÈîÕ®õÍs¤±ÆªÅ«½B±êçðgÁÄAæèÅKÈÝèð©Â¯oµAV~

[VÊ©çÌüP_ðl¦é±ÆÅAÚIƵĢ½CÛêÌðxvZÍÂ\ÈàÌÆÈé͸ŠéB

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@

@@}5@CReSSÉ^¦éynpf[^@@@

@@}5@CReSSÉ^¦éynpf[^@@@