�P�@���_

�@

�P�D�P�@�T�v

���ݎg���Ă���J�ʌv�ŁA���͂̊��ɂ���Đ������~���ʂ����肳��Ă��Ȃ��ꏊ�����݂���B�����̌������@�i�������q�@2002�j�P�j�ŁA�����̗��a���z���g����������p���đ���A���������Ⴊ����B�����g��������́A�����g�̓��B���Ԃ��狗���𑪂���@�ł���B�����g�̐U������ς�����ǂ������A�����v�̒l���ω�����Ȃ����͑�\�I�ȗ��a�ƊW������Ɨ\�����������������ۂ̗��a�̎Z�o�܂łɂ͎����Ă��Ȃ��B�����g�����q�Ԃ�ʉ߂���ۂɂ́A���̑��x���ቺ���A�����I�ȋ��������ۂ̋������������Ȃ�A�x�����Ԃ��������Ă��鎖�͕��������B

�{�����ł́A�����̎�����ł̑���̉\���A�����A���ۂɉ��O�Œ����g����������p���č~���ʂ𑪒肷�邱�Ƃ��ł���̂�����������B���肪�\�Ȃ�A�X�ѓ��ʼnJ�����̗t�ŎՂ��Ēn�ʂ܂œ��B���Ȃ��Ƃ���Ƃ����łȂ��Ƃ��낪���݂��Ă��A�����g���g�p���邱�ƂŐ��ł̉J�ʕ��z�̑��肪�ł���B�s�s��ɂ����Ă��A���w�r���⌚���ɂ��J���Ղ���ƁA���ƒn�ʋ߂��ł͉J�ʂɑ傫�ȍ���������ƍl�����A���ۂɒn�ʂɉJ�����������Ă���܂łɍ~���̕ω�������Ǝv����B���̕ω�������̍~���ʑ�����g������p���邱�Ƃɂ���čs�����Ƃ��o����ƍl����B�������͂̏������āA�s�ψ�ȍ~��������ꏊ�ł̗��p�̉\�����l�������B

�P�D�Q�@�ߋ��̖����ʑ���̌�������

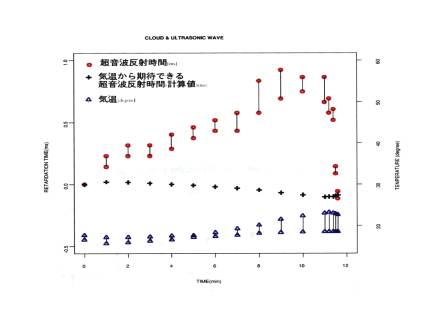

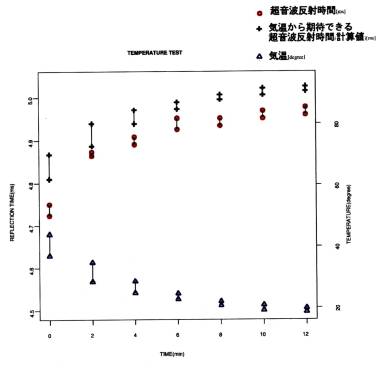

���锠�̒��ɉ������p���Ė��Ɍ����Ă����H���[�������āA�����ɒ����g����������ݒu�����B����������O����A��������~�ߖ��������ł���܂ł̊Ԃ𑪒肵���B�}1-1�́A�P�����̋L�^����C���ƒ����g�x�����ԁi�����J�n������̒����g���ˎ��Ԃ̑����ʁj�̃O���t�ł���B�������o�ߎ��ԁA�c�P�������ˎ��ԁA�c�Q���͉��x�ł���B

���锠�̒��ɉ������p���Ė��Ɍ����Ă����H���[�������āA�����ɒ����g����������ݒu�����B����������O����A��������~�ߖ��������ł���܂ł̊Ԃ𑪒肵���B�}1-1�́A�P�����̋L�^����C���ƒ����g�x�����ԁi�����J�n������̒����g���ˎ��Ԃ̑����ʁj�̃O���t�ł���B�������o�ߎ��ԁA�c�P�������ˎ��ԁA�c�Q���͉��x�ł���B

�}1-1�@�_���ɂ�钴���g�x�����Ԃ̕ω��̑��� �����̌������@�i�������q2002�j�P�j����j

�ȏ�̃O���t�̗l�ɉ_�������X�ɏ[�����Ă����̂ɔ����A�x�����Ԃ��������Ă���B���̂Ƃ��A���x���㏸���Ă���̂ŁA���x�̌��ʂ������l����Ƃނ��듞�B���Ԃ͒Z���Ȃ邱�Ƃɒ��ӂ������B�����ŁA�C�������ɊW���������g���ˎ��Ԃɂ��čl����B�C����������ƂƂ��ɒ����g���ˎ��Ԃ͑傫���Ȃ�A���҂��Ă��������g���ˎ��ԂƎ����l�Ƃ́A1%���x����Ă��邪�A�C���ɉ������ω������Ă��邱�Ƃ�������B�}1-2�̂悤�ɁA�O���t�ɂ��Ă݂�ƋC���̒ቺ�ɂ�āA�����g���ˎ��Ԃ��傫���Ȃ��Ă���B

�}1-2�@�C���ɂ�钴���g�x�����Ԃ̕ω��̑��� �����̌������@�i�������q 2002�j�P�j����j

�C���ɂ��Ă̕ω����l���ɓ���Ă��}1-1�̗l�ȕω��������Ă����Ƃ������Ƃ́A�����l�̕ω��͉��x�̕ω����̉e���ł͂Ȃ��A�_���ɂ��x���Ő����Ă���ƍl������B

�����悤�ɐ��̗��Ȃ�A�������H�ł���~���ł������g�̐i�s�ɉ��炩�̉e����^���A�~���ɔ������ω���������\��������ƍl������B

�@

�Q�@�����g���������

�Q�D�P�@�T�v

�@�{�����ł́A�����g�f�W�^�������v�L�b�g�i�H���d�C�ʏ��j���g�p����B�������ɂ��Έȉ��̓���������B

�i�P�j�����g�g�����X�f���[�T���i���M�X�s�[�J�[�A��M�}�C�N�j���ʗ��p���āA�����x�E���m�x�v�����\�ɂ��Ă���B

�i�Q�j�W���v��������0.1�`3[m]�B���M�X�s�[�J�[�A��M�}�C�N�ɒ����g�����z�[���i����\�ȁj�����t���A�����ǂ��������ꍇ�A10�����x�܂Ōv��������L�����Ƃ��\�B

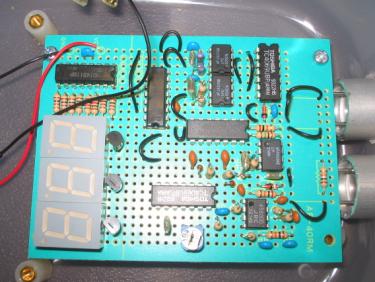

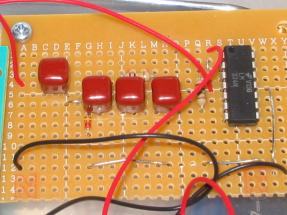

IC(4011)��T7

�@�@

�i�R�j�v���\���ɂ͒����P�x�ԐF7�Z�O�����gLED��3���p�B

�i�S�j���蕪��\��1cm�A3���\����999cm�B

�i�T�j�d���d����DC8.5�`12V�A�P��d���쓮�Ōg�їp�����v�Ƃ��ēd�r�쓮���\�B�iNi�bd�[�d�r�܂��͉��~�d�r�Ȃǁj�����9�u�ŗ��p�����B

�@���\������LED���g�p���Ă��邽�߁A006P���̊��d�r����͕s�\�ł���B

�i�U�j���x�ɂ��W����A�܂��́A����U�̍Z���i�������j�ɂ��A�����̉��x����\�B�i�ʐ^2-1����(6)�j

�Q�D�Q�@�����E�d�g��

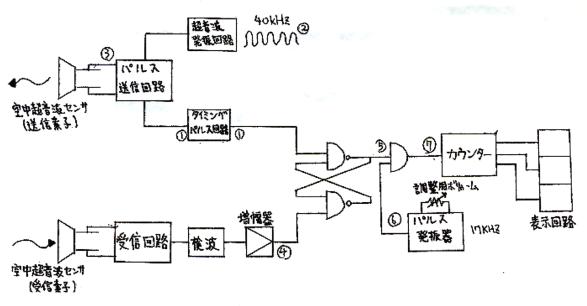

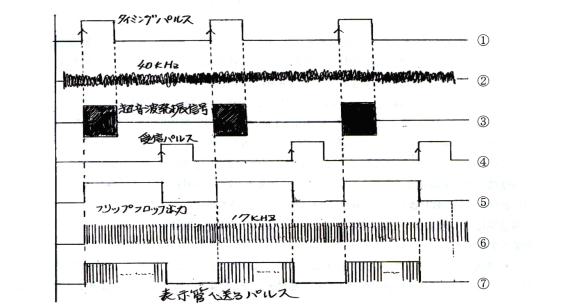

�@��`�d���钴���g�i40kHz�j�����̂ɓ������Ĕ��˂��A�߂��Ă���܂ł̎��Ԃ��狗���𑪒肷�鑕�u�ŁA�}2-1�͑���̌����ł���B���M�p���X�̗����オ�肩��A��M�p���X�̗����オ��܂ł̎��ԍ��Ɋ���U�i��17.2kHz�j�������ʉ߂��������J�E���g���Ă���B�\�������l�͂��̊���U�̒ʉ߃p���X���Ȃ̂ŁA���ۂ̋����v�Ƃ��Ĉ����ꍇ�͊���U�̎��g��������K�v������B

�}2-1�@�@�����g��p��������̌���

�@

�@���ɁA�����g�����v�̐���Ǝ����Q�j���A�����g�̑��M�A��M�ɂ��Đ�������B

���̐}2-2�͒����g�����v�̉�H�}���ȒP�ɕ`�������̂ł���B�܂��}2-3�͉�H�}�̂�����I�V���X�R�[�v�ɂ����o�����^�C�~���O�`���[�g�i�M���⓮��̏�Ԃ����n��ɋL�q�����}�j�ł���B

�@��H�}��p������H�̓��쌴���ɂ��Ă͈ȉ��̂悤�ɐ����ł���B

�@�܂������g���M��H����}2-3-�A�̗l�Ȓ����g�p���X���p���X���M�@�ɑ�����B�܂������Ƀ^�C�~���O�p���X��H����}2-3-�@�̗l�ȃ^�C�~���O�p���X���p���X���M�@�ɑ����Ă���B�����ăp���X���M�@�ł͐}2-3-�@�ƇA�̐ς��Ƃ�A��������Đ}2-3-�B�̗l�ȑ��M�p���X�����������B�������ꂽ���M�p���X�͒����g���M�f�q���璴���g�����˂���A���˂��ꂽ�����g�͒��O�Ɉʒu���镨�̂ɔ��˂���Ă���B�������M�f�q�Ō��o����B��M���ꂽ�M���́A���o����đ�����ɂ�葝�������ƁA�}2-3-�C�̗l�ȃp���X�ɐ��`����A�o�͂����B

�@�}2-3-�@�ŗ����オ�����p���X�́A�}2-3-�C�̎�M�p���X�ŗ�������A�}2-3-�D�̗l�ȃp���X�����������B

�@���ɁA���o���ꂽ�p���X�ƃp���X���M�@���炫���}2-3-�E�̗l�ȃp���X�Ƃ̐ς��Ƃ�A�}2-3-�F�̗l�ȃp���X�������B�܂����̐}2-3-�F�̃p���X�̐��������ɑ�������悤�ɁA�p���X���M��̎��g����ݒ肵�Ă���̂ŁA���̃p���X�����J�E���^�[�Ő����āA�����\����H�ŕ\������d�g�݂ɂȂ��Ă���B

�}2-3�@�}2-2�̃I�V���X�R�[�v�ɂ��^�C�~���O�`���[�g�} �i�����g�����v�̐���Ǝ����Q�j�@���j

�}2-2�@�����g�����v�̉�H�}�i�T���j �i�����g�����v�̐���Ǝ����Q�j�@���j

![]()

![]()

![]()

�R�@�����g���������̉���

�@���O�g�p�ׂ̈ɁA�����v�y�ю��Ӌ@��̖h�����H���{�����ǂ�������B

�@���A�����g�f�W�^�������v�ɂ�LED�\���͂��邪�A�A���I�Ɏ��o�����Ƃ̏o����o�͂��Ȃ��B����āA�����v�̒����g�̔��ˎ��Ԃ��v�Z���Ă���IC(4011)��T�V�i�ʐ^2-1�j�̐M������d����A���I�ɓd���ω������o���R�j�B�o�͂��ꂽ�d���ɂ��Ċ��炩�ȓd���M���ɂ��Ă��̕ω����ϑ��������ׁA���[�p�X��H�̐��삪�K�v�ƂȂ�B

�R�D�P�@�h�����H

�����v�O�g�ɂ͂�芮�S�Ȗh�����H��ڎw���āA��ՂȂǂɂ͂��ꎩ�̐�p�̓��ꕨ��p�ӂ��Ă��悩�����̂����A����h�����\�ŁA�\�������f�W�^���������₷���A�Ȃɂ�胍�[�R�X�g�Ƃ����ʂŃ����b�g�����������̂Ŏs�̂̃^�b�p�[�i�ʐ^3-1�j��p�ӂ����B�O�g���������G�炷���ƂȂ���ւ��ł���X�C�b�`�A�R�[�h�Ȃǂ͕t���Ă��Ȃ��̂ŁA������������V���R���Ŗh�����H�����t�����i�ʐ^3-2�j�B�����āA�X�s�[�J�[�A�}�C�N�����̌������A���l�ɖh�����H�������i�ʐ^3-3�j�B��ʂɉ��O�̎g�p�ł͎��͂̉��x�ɂ���āA�^�b�p�[���ł̌��I���l������ׁA���̑�Ƃ��Ă̓V���J�Q���ȂǏ����܂Ȃǂ��ꏏ�ɓ��ꂽ�B

�@�����̃f�[�^����ɂƂ葱����m�[�g�^�o�b�A�o�b�e���[�A�C���o�[�^�[�A���d�r�Ȃǂ̎��Ӌ@������l�Ɍ��I�h�~��������̈ߑ��P�[�X�i420mm,700mm,350mm�j�̒��ɐݒu�����i�ʐ^3-4�j�B

�O�ɘI�o����z���̐ڑ����Ȃǂ͎��ȗU���e�[�v�Ŗh�������B

�ʐ^3-1 �ʐ^3-2

�ʐ^3-3 �ʐ^3-4

�R�D�Q�@�f�[�^�̎��o����

�R�D�Q�D�P�@���萔�ɂ���

�ieveryday physics on web�S�j�Q�Ɓj

�@��R R(��) �ƃR���f���T�[ C (F�t�@���b�h) �̒����H�ɒ����d��

E (V) ��������B�d�����������u�Ԃ�����0�Ƃ���Ƃ��A���� t �ʼn�H�ɗ����d���� i (t

) (A)�A�R���f���T�[�ɒ~����ꂽ�d�C�ʂ� q (t ) (C�N�[����)�Ƃ���B���̂Ƃ���H�̕������͎��̂悤�ɂȂ�B

(3-1)

![]()

![]()

������![]() �i�d���͓d�q�̗���A�����A�דd�ʂ̎��ԕω��̑傫���j�ł��邩��A�㎮�͎��̂悤�ȓd�ח�q (t

) �ɂ��Ă̔����������ɏ�����������B

�i�d���͓d�q�̗���A�����A�דd�ʂ̎��ԕω��̑傫���j�ł��邩��A�㎮�͎��̂悤�ȓd�ח�q (t

) �ɂ��Ă̔����������ɏ�����������B

![]()

(1)���������ƁAq

(t )�� t �Ɋւ��Ĉȉ��̂悤�Ȏw�����ŕ\�킳��邱�Ƃ�������B

![]()

����ɁA�R���f���T�[���[�̓d���� ec(t ) �Ƃ���Aq

(t )=Cec(t ) ����A

(3-2)

�Ƃ����W����B�������т�����RC��H�̎��萔�ƒ�`����B�т��傫���ق� ec(t ) �����̍ő�l

E �ɂȂ�܂ł̎��Ԃ������Ȃ�B(3-2)���ɂ��A���萔�͉�H�̒�R�l�ƐÓd�e�ʂɔ�Ⴗ��B�����A��H�̒�R���傫���قǁA�܂��A�R���f���T�[�ȂǂɗU�N�����d�חʂ��傫���قǃR���f���T�[�̏[�d�ɗv���鎞�Ԃ������Ȃ�B

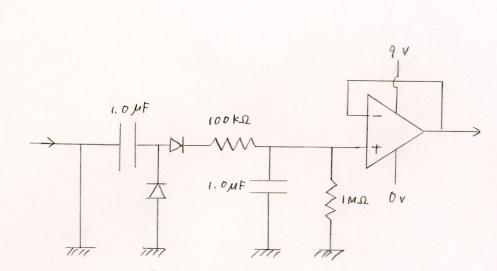

�R�D�Q�D�Q�@���[�p�X�t�B���^�[��H�̐���

�����v����̐M�����A�i���O�d���Ƃ��đ���A���̕ω���������x�̃m�C�Y���J�b�g������ł��̓d���ω��݂̂𑪒肷���H�����3�j�ɏ]�����삷��B�A�i���O�d���ɕϊ����ꂽ�f�[�^��PC�ɑ���ɂ�NR-250�iKEYENCE�j�Ƃ����@��𗘗p�����B

�������3)�ɂ��Γ���́A���˂��������g���_�C�I�[�h�Ő������ĕ��������A�I�y�A���v�̃{���e�[�W�t�H�����ŏo�͂�����̂ł���B

�p���X�������ăf�[�^���K�[�Ɏ�荞�݂����̂ŁA�}3-1�̉�H�}��C�P�̒l��3.0��F�ɂ����B���萔�ɂ���0.6(sec)�ł���B�ʐ^3-5�����t�������[�p�X�t�B���^�[��H�ł���B

�� NR-250�F�ϊ��Z���T�[���̃A�i���O�M����f�W�^���M���A�M�d�̉��x�f�[�^���m�[�g�p�\�R���Ɏ�荞�ނ��Ƃ̂ł���PC�J�[�h�^�f�[�^���W�V�X�e���B

T�V����̐M�� �}3-1�@���[�p�X�t�B���^�[��H

�ʐ^3-5�@���[�p�X�t�B���^�[��H

�R�D�R�@����̃V�X�e��

�@�O�߂̉��ǂ������������g�������������O�Ŏg�p����B���̋�����u�������肪�����ł���悤���炩���ߑ����v��u����A���˔���ɂ������g�݂삵���B���u�Ƃ��Ă͎ʐ^3-6�̗l�ȍ��g�݂삵�āA���̂܂����^�т��\�ȍ��ɂ����B���˔̋����͉ςŁA120cm�܂ł͑���ł���B�o���������ɍ~�J�̖W���ƂȂ�Ȃ��悤�Ȍ����̖����ꏊ��I�сA��萳�����~��������悤�ɂ��A���ۂ̑��苗���Ƃ��Ă͑����v�l60�`90cm�ʂ̊ԂŖ��~�����ɒ����g���������̕\������������������I��ő��肵���B�J�ʌv�͂��̑����v��u����Ɣ��˔̊Ԃɒu���`�ƂȂ�B

�� �ʐ^3-6

�S�@�����g����������p�����~���̑���

�@

�S�D�P�@������@

�{�����ł͉J�ʌv�ƒ����g������������ėp���āA���ۂɉ��O�ł��鎞�Ԃ�����̉J�ʌv�ɂ��~���ʂ��ǂꂾ�����̃f�[�^���Ƃ�B���������̎��Ԃ�����ɒ����g���������ɂ�鑪����s���A����킪�o�͂���d���̃f�[�^���Ƃ�B

�����Ɠd���̊W�����炩���ߎ����̎����ŎZ�o���A���̎��̉������甽�ˎ��ԂƓd���̊ԂŊW���o�����Ƃ��ł���B�����āA2�̃f�[�^�̎��Ԍn������낦�A�d���ƍ~���ʂ̊W���特���ƍ~���ʂ̊W���Z�o���A�~���������g�̐i�s���x�ɔ@���ɍ�p�������ׂ�B

�@�����Ŏg�p����J�ʌv�͓]�|�}�X�J�ʃZ���T�[�i�č��f�[�r�X�C���X�c�������g�А��j�ł���i�ʐ^4-1�j�B�~�J�������̏W�σR�[���̂��ݔ����X�N���[����ʉ߂��āA�Б��`�����p�[�ɒ~�ς���Ă����B�K�肳�ꂽ�J�ʁi0.2mm�j���~�ς����ƃp�P�b�g�����]���A���܂������͋�ƂȂ�d�g�݂ł���B

�ʐ^4-1

�S�D�Q�@���茋��

�@����̌��ʂ��ȉ��̐}4-1�A4-2�A4-3�Ɏ����B���������ԁA���P����d���ω��A���Q����ώZ�~���ʂƂ��Ă���B

�}4-1�@�ώZ�~���ʂƓd���̊W�i�P�Q���P�Q���j

�}4-2�@�ώZ�~���ʂƓd���̊W�i�P�Q���R�P���j

�}4-3�@�ώZ�~���ʂƓd���̊W�i�P���U���j

�}4-1�ɂ��Ă͍~���ɂ��Č����21��4����������߂��������番����₷���~��������A21������1���Ԃł��悻0.8mm�A22������1���Ԃł��悻2.7mm���L�^���Ă���B���������̎��ԑт�����ő����v�̕s��œd�����������������A���̎��Ԃ͑����v���@�\���Ă��Ȃ��B����21���ȑO�œd���̕ω����ǂݎ��邪�����ł͍~�����ɂ߂ď��Ȃ��̂��킩��B

�}4-2�ɂ��Ă����l�ɑ����v�̕s��ɂ��@�\���Ă��Ȃ��Ƃ��낪���X����̂�������B16��16�����߂��������肩��͍~���͊m�F����Ȃ��B10���ӂ�܂ł̕ω�������ƍ~�����m�F����A�d�����ω����Ă���̂�������B

�}4-3�ɂ��Ă͍ŏ���16��39������16��51����O�܂łƁA17��52���O��̂�����ō~�����m�F���ꂽ��œd���̕ω���������B18��5���ȍ~�ł͍~�����m�F����Ă��Ȃ����߁A19��6�������10���Ԃ������19��31������10���Ԃ�����Ō�����d���ω��̌����͕s���ł���B

�S�D�R�@�d���Ɣ��ˎ��Ԃ̊W

�����ŏo�͓d���Ƃ��̒����g���ˎ��Ԃ̊W���������B�f�W�^���\������Ă��鋗���́A����͓d���Ƃ��Ď��o���Ă��邪�A���̓d���͌v�Z�����Ă���IC��ʉ߂���ʉ߃p���X�����J�E���g�������̂ł���A17.2kHz�̒����g���炻�̔��ˎ��Ԃ��v�Z���Ă��邽�߁A�d���Ƃ��̔��ˎ��Ԃɂ��Ă̊W�𐔓_���肵�A���̊Ԃ���W���Z�o�����B

���̕\4-1�Ɛ}4-4�͂��̑��茋�ʂł���B

�\4-1�@���ˎ��ԂƓd���̊W

�@�]���Đ}4-4������ƁA������x�̂P���̊W�A�d�������A���ˎ��Ԃ����Ƃ����B�����ŁA�����A�������ˎ��Ԃ��Ƃ̕��ϓd���𑪒肷��ۂɁA���ς��Ƃ�ׂ̑��莞�Ԏ��̂ɑ����̂�����ł��Ă��܂��A���ʖ��m�ȂP���̊��ŕ\�����Ƃ��ł��Ȃ��������A![]() �̋ߎ����Ƃ��āA�d���͔��ˎ��Ԃɂ��������ĕω����Ă���B���苗���͈��Ƃ��Ă���̂ŁA���̊W�𗘗p���ĉ����ω��Ƃ��Ă��̉e�����l���邱�Ƃ��o����B

�̋ߎ����Ƃ��āA�d���͔��ˎ��Ԃɂ��������ĕω����Ă���B���苗���͈��Ƃ��Ă���̂ŁA���̊W�𗘗p���ĉ����ω��Ƃ��Ă��̉e�����l���邱�Ƃ��o����B

�S�D�S�@10���ԓ�����̍~���ʂƉ����̊W

�}4-1�A4-2�A4-3�̃O���t�͐ώZ�~���ʂŕ\������Ă���ׁA10���ԓ�����̍~���ʂɕϊ���10���ԓ�����̕��ύ~���ʂƂ��̕ϊ����������ɂ��Ĉ�̃O���t�ɂ܂Ƃ߂���̊W��}4-5�Ɏ����B

�@������10���ԕӂ�̕��ύ~���ʂ��Ƃ�A�c���ɉ������Ƃ����B�O���t�̒�����W�����o���ɂ̓f�[�^���U��肷���Ă悭�����Ă��Ȃ��B

�S�D�T�@���茋�ʂ̐���

�@�}4-5�̂悤�ɃO���t��ł͍~���ʂƂ��̉����̊ԂłقƂ�NJW�������Ȃ��B�}4-1��21��4�������肩��22��23���̊ԁA�}4-2��10��5���̂����肩��10��29���A16��35�����瓖������ŏI����16��54���̊ԁA�}4-3��16��51������17��40����18��5��������ȍ~�̎��ԂŌ����鑪���v�̕s��œr�����삪��~������ԂɂȂ�A�����œd�����ɒ[�Ɍ�������B����͐��삵�������v�̉�H�̖��ł��菜�O����B���̂ق��̉�H�̖��ł͂Ȃ����ԑтœd���̑��������ł�������������߁A�~���̔����Ƃ͍l�����Ȃ������̃J�b�g���K�v�ł���B

�@�~�������������ԑтɌ��肵�āA�����炭���̍~���̉e�����낤�Ǝv�����Ԃ����o���B�l�X�Ȓl�ŏ㉺���Ă���d������ȈՓI�ł͂��邪���邩��ɍ��d���������Ă���m�C�Y�̕�������菜���B�m�C�Y�͒����g���x�����M����Ď�M�����܂ł̊ԂɁA���̒����g�ƉJ���̐ڐG�̍ۂɉ����̍�p�ł��̉������傫���������铙���āA���̔��˔���Ԃ��Ă������ˉ������܂��߂炦���A�����v���f�W�^���ŕ\������͂��̋������L�ё����Ă��܂����Z�b�g���Ȃ��ׂɔ��������ƍl������B���̑[�u�Ƃ���1���ԓ�����̍ŏ��l���Ƃ��Ă�����Ƃ������B�ȏ�̐�����������ō~���ʂƉ����̊W�����̐}4-6�Ɏ����B

�}4-6�@�~���ʂƉ����̊W�E�ύX��

�@�������~����(mm/10min)�A�c��������(m/s)�Ƃ���B�����v�̋�ɂ�菜�������������������o�����������ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂������A�}4-6�̂悤�ȍ~���ʂ̑����ɏ]���Ċ��炩�Ȍ����̎d�������A����(m/s)�����A�~����(mm/10min)�����Ƃ���ƁA��A���ɂ���![]() �ƂȂ����B�����~���ʂɂ����ĉ����̑���������̂́A�}4-1�A4-2�A4-3���猩�ĂƂ��Ă�������悤��1���Ԃ�����ōŏ��l���Ƃ��Ă������Ƃ��ɓ����~���ʂł����Ă��ŏ��l���قȂ�ׂł���B

�ƂȂ����B�����~���ʂɂ����ĉ����̑���������̂́A�}4-1�A4-2�A4-3���猩�ĂƂ��Ă�������悤��1���Ԃ�����ōŏ��l���Ƃ��Ă������Ƃ��ɓ����~���ʂł����Ă��ŏ��l���قȂ�ׂł���B

�T�@���茋�ʂ̉��

���Ɍv�Z�ɂ���č~�����炨�悻�l�����鉹�������߂���Ŏ��ۂ̃f�[�^�Ɣ�r���A�~���ɂ�鉹���̕ω��Ǝv���镔���̌���������B

�T�D�P�@�~���ʂ̕ω��ɂ�闝�_��̉����v�Z

�����ŋɕ����ԉJ���ʂ̕ω�����ȉ��̎��A���k�����́i1�����������l��u�Av�Aw���������A�S�����Ȃ��ꍇ�����肵�čl����j�̉^���������A�A�����A��ԕ�������p���ĉ������ω����邱�Ƃ������BU�͑��x�AP�͈��́A�ς͖��x�A�q�͋C�̒萔�A�u�͑̐ρA�s�͉��x�A�b���͒�ϔ�M�Ƃ���B

(5-1)

![]()

(5-2)

![]()

(5-4)

![]()

�@

�@�ȏ��4������A�܂�(5-3)����ό`���āA

(5-6)

![]()

�@(5-6)(5-4)����肻�ꂼ�ꗼ�ӂɂq�A�b���������Ăs����������ƁA

(5-7)

![]() �@

�@![]()

�@�ƂȂ�B(5-7)���u�o�Ŋ����āA

![]()

![]()

![]()

(5-8)

![]()

�@

�]���āA

(5-9)

�@�����ŁA(5-1)��(5-9)�������āA

(5-10)

�@(5-1)�A(5-10)�A(5-2)���

(5-11)

(5-12)

![]()

�@

�����Ńς���C���x�Ƃ��Ĉ��������ׂɃ�0�Ƃ��A(5-11)�A(5-12)����u����������ƁA�g���������̌`

(5-13)

![]()

�ɂȂ�B�]���āA

(5-14)

�ƂȂ�B�ɉJ�H������ꍇ����1m3�̋�Ԃɍ~���ɂ�鐅�̎��ʂ̑����������B�������P��3������̑����ʂƂ�![]() �Ō����Ƃ����(5-14)�́A

�Ō����Ƃ����(5-14)�́A

(5-15)

�ƂȂ�B

�T�D�P�D�P�@�����v�Z���̓��o

r�̎Z�o�ɂ͎��̍l�����œ������B

�@�ɕ�����ł���J�ʂ̉e���ŋ�C���x�ɂ��������邱�Ƃɂ���āA���̋�C���x���ω�����B���̋�Ԃ��J���̗������x�ō~�����邱�Ƃ��l���A1�b�Ԃ�����1�u�ɂ�����x�̐��̑����ʂ����݂��邱�Ƃ������B���̖��x1000kg/m3�́A�P�ʖʐϕӂ�1mm�̌�����1kg�ł���A�����ō~���ʂ������P�ʖʐϓ�����̍~�Jmm�ƒP�ʂl�Ȃ��̂ƍl����ƁA���ۂ̍~�������̂܂�1�u������ɂ��鎿�ʂƂ��ė��p���邱�Ƃ��o����B����炪�A����10���ԓ�����̎��ʂœ������ƍl�����B

���̐}5-1�͏�L�̐����ł���B

�@

�}5-1

���̂悤�Ȑ}5-1����2�̐}�̎��ʂ���10���ԍ~���ʂ��l���A���̎��A

(5-16)

![]()

�@�@�@�@���F�J���̗������x�@�i��\�I�ȑ��x�Ƃ���6(m/s)�Ƃ���j

�@�@�@�@���O�F1.29(kg/m3)�i273k�A1013hpa�̋�C�j

�@�ŎZ�o����B�]����(5-14)���ɂ����閧�x���ω�����ׁA

(5-17)

���F�����im/s�j

���F�}���C��(��C)�́i�舳��M�j/�i��ϔ�M�j��1.40

�o�O�F��C���@1013�ihPa�j

���O�F1.29(kg/m3)

���F�J���̗������x�i��\�I�ȑ��x�Ƃ���6(m/s)�Ƃ���j�T�j

�@�ƂȂ�B

(5-17)���ɏ]���āA10���Ԃɂ����镽�ύ~���ʂ��炻�̂Ƃ��̉������Z�o���邱�Ƃ��o����B10���ԕӂ�Ŏ��ۑ���ł������ύ~���ʃf�[�^�����o���A���̍~�����x��(5-17)����p���ď�L���_�ɂ�鉹���̒l�����߈ȉ��̐}5-2�Ɏ����B

�}5-2�@�����v�Z����p�����~���ʂƉ����̊W

�@�������~����(mm/10min)�A�c��������(m/s)�ł���B�}5-2�Ɏ����悤�ɍ~���ʂɔ����āA�����ł͂��邪�������P���I�Ɍ������Ă���B�]���āA���̗��_������~���̉e���ɂ���ĉ����͕ω����Ă���ƌ�����B�}4-6�Ɣ�r����ƁA�X���Ƃ��Ă̌X���͎��Ă���̂����Ď��邪�A���̑傫���͑S���Ⴄ���̂ł������B

�T�D�P�D�Q�@Marshall-Palmer���z��p���������v�Z�̓��o

�@����ɍׂ������_���ɂ���ĉ������v�Z����B���R�̌��ۂƂ��Ēn��Ŋϑ�����Ă��鐅�H�̔��a�͗l�X�ŁA��{�I�ɐ��H���a���傫����Α傫�����A���̐��H�̗������x�͑傫���Ȃ�A�ア�~���قljJ���̗��a�͏������A�~�����������̂Ȃ���̗��a�͑傫���Ȃ�B���ɁA�~���̗��a�����x�̊W�������Ă���Marshall-Palmer��K�p���č~�����q�̎��ʂ��l����B�ȉ��ł́A����Marshall-Palmer���z��p���č~���ɂ�鉹���̎Z�o�Ɏ����Ă����B

�@�P�ʖʐϓ�����̗��q�̗��a���Ƃ̐����x��\�������̂𗱌a���z�Ƃ����A�~�����q�i�����ł͉J���j�̗��a![]() �̒P�ʑ̐ϓ�����̗��q����

�̒P�ʑ̐ϓ�����̗��q����![]() �ŕ\���Ƃ��A

�ŕ\���Ƃ��A

![]()

![]()

![]()

![]() �iR:�~�����x(mm/h)�j

�iR:�~�����x(mm/h)�j

�@�ƂȂ�B����͏c���F![]() �A�����F

�A�����F![]() �̕Бΐ��O���t�Œ����ƂȂ�B�ɂ��傫���Ƃ��A�傫�ȗ��a

�̕Бΐ��O���t�Œ����ƂȂ�B�ɂ��傫���Ƃ��A�傫�ȗ��a![]() �ɑ��鐔�Z�x

�ɑ��鐔�Z�x![]() �͋}���ɏ������Ȃ�B�P�ʖʐϓ�����̗��q�̗��a���Ƃ̐����A�Q�̃p�����[�^�[

�͋}���ɏ������Ȃ�B�P�ʖʐϓ�����̗��q�̗��a���Ƃ̐����A�Q�̃p�����[�^�[![]() ��p�����t�w�����z�ŕ\����Ă���B

��p�����t�w�����z�ŕ\����Ă���B

�@�����ŁA���H�̗������x�̋ߎ����́A

![]() �@

�@![]()

![]() �@

�@![]()

�@

�@�ŕ\�����B�~�����q�̗��a���zn(D)�Ɨ������xU(D)���^�����Ă���ꍇ�A�~�����xR�́A

![]()

![]()

![]()

�@�ŁA�\�����B

�@������ł��鐅�H�̗ʁi�̐ρjV�Ƃ���ƁA

�@�ŕ\����A ��

�� ![]() �@

�@![]() �@���

�@��� �ƂȂ�A

�ƂȂ�A

![]()

�@�ƂȂ�B������ł��鐅�̎��ʂ�M�Ƃ��A���̖��x�Ƃ��̑̐ςƂ̐ς��Ƃ�A![]() �Ȃ̂ŁA

�Ȃ̂ŁA

(5-18)

![]() �@�@�@�@

�@�@�@�@![]()

�@

�ŁA�\�����B�]����M��![]() ������ɂ����鐅�̑����ʂł���A�~���ɂ���Ă��̎��ʂ��ω�����B��L�Ŏ����������v�Z�ɂ���C���x

������ɂ����鐅�̑����ʂł���A�~���ɂ���Ă��̎��ʂ��ω�����B��L�Ŏ����������v�Z�ɂ���C���x![]() ��

��![]() ������̋�C�̑����ʂł��邩��M�����邱�ƂŐ��ɂ�����W��

������̋�C�̑����ʂł��邩��M�����邱�ƂŐ��ɂ�����W��![]() �̒l���ω����A��ɏq�ׂ������v�Z�̎�(5-15)��(5-18)���𗘗p���āA���a���z���l���������ω����Z�o���邱�Ƃ��o����B�����v�Z�Ɠ��l�ɍ~���ʂ̃f�[�^�����邱�Ƃɂ���āA�~���ʂƂ��̗\�z����鉹���ω��̊W���Z�o����B���l�ɁA���̍~���ʂƉ����̊W�̃O���t�Ɣ�r����B

�̒l���ω����A��ɏq�ׂ������v�Z�̎�(5-15)��(5-18)���𗘗p���āA���a���z���l���������ω����Z�o���邱�Ƃ��o����B�����v�Z�Ɠ��l�ɍ~���ʂ̃f�[�^�����邱�Ƃɂ���āA�~���ʂƂ��̗\�z����鉹���ω��̊W���Z�o����B���l�ɁA���̍~���ʂƉ����̊W�̃O���t�Ɣ�r����B

�}5-3�ɁAMarshall-Palmer���z��p�����~���ʂƉ����̊W�̃O���t�������B

�@���������~����(mm/10min)�A�c�����ɉ���(m/s)���Ƃ����B�~���ʂɑ��āA�����̕ω������ɔ����Ȃ��̂ł͂��邪�A�Ȑ��ω����Č������Ă���B�~���ʂ��������Ĉꗱ������̗��a���傫���Ȃ�Ƃ��̑��݂���ʂ�Marshall-Palmer���z�ɂ��}���Ɍ������Ă����ׁA1m3������̋�Ԃɑ��݂��鐅�H�̎��ʂɊ�^���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ������Ă���B�}4-6�Ɣ�r����ƁA�����̎d�����Ȑ���`���Ă��邱�Ƃɂ��A��莗�Ă�����̂ƂȂ������A���̌X���̑傫���Ƃ��Ă͉����v�Z���Ƃ̔�r���l�A���ɂ��̍����傫�����ۂ̉����������w���Ă���Ƃ͌����Ȃ��B

�T�D�Q�@���~���ɂ�鉹���̌���

���ɁA���~���ɂ�錩�|���̉����̔������l����B��C�͔S���̐����������A�~���̍ۂɐ��H�̎���̋�C�����̔S���ׂ̈ɂЂ��ς��A���~�����������邱�Ƃ��������Ă���B�����g�����̉��~���̉e�����A���ۂ������̐i�s�������L�щ������������A�f�[�^�Ƃ��Č��|���̉������E���Ă���\��������iKAIMAL��FINNIGAN�@1994�j6�j�B�ȉ��̐}5-4�̂悤�ɁA�ȒP�ł͂��邪�O�p���ŕ\�����Ƃ��o����B

�}5-4

�@���|���̉����̕����x���Ȃ��Ă���ׂ����ł́A

(5-19)

![]()

�ƕ\����B

�����ŁA����̍~����(mm/10min)�ɂ����āA���ۂɂƂꂽ�����̃f�[�^�Ɨ��_��̉����v�Z�ɂ���ĎZ�o���������̊Ԃʼn��~���ɂ��e�����l���Ă݂�B���~���̒l�ƉJ���������x�̒l�͋߂����̂ł���Ƃ��āA�ȉ��̕\5-1�ɂ��̌��ʂ������B

�\5-1

�@���|���̉����Ƃ����̂́A���ۂɑ��肵�����ʂ���Z�o���ꂽ������\���A�v�Z�ɂ�鑪�肵���������Ƃ����̂͂��̌��|���̉�������X�ɉ��~���̉e�����l����(5-19)����p���ĎZ�o���ꂽ�����ł���B�����ŁA�����v�Z�ł̗��p�Ɠ��l�ɂ��ĉJ���̗������x6(m/s) �T�j�̈��l��p�����B���_�ɂ�鉹���v�Z�Ƃ����̂͑O��Marshall-Palmer���z�̓K�p�ɂ��Z�o�����������Q�Ƃ��Ă���B

�@���ۂɎ�ꂽ�f�[�^�ł��錩�|���̉����̃f�[�^���牺�~���̉e�����l���āA����(5-19)�̌v�Z�ɂ�鑪�肵�����������_���l�ɋ߂Â����Ƃ����҂������A�v�Z�ɂ�鉹���͉��~���ɂ���Ă����ɔ����Ȍ����ω��������Ă��Ȃ��A���ʁA���|���̉��������ɑ傫���������Ă��܂��Ă��邱�Ƃ�������B���_�l�ɂ�鉹���Ƃ͒l�����炩�ɈႤ�ׁA���悻���~���ɂ��e���ł����܂Ō����������̂Ƃ͍l���ɂ����B

�T�D�R�@�ߋ��̌����Ƃ̔�r�A���ʂƍl�@

�@���͂ł��������悤�ɁA�ߋ��̌����i�������q�@2002�j�P�j�ɂ��ƁA�[�����ꂽ���ɂ���Ē����g���ˎ��Ԃɒx�����Ԃ����炩�ɔ������Ă��邱�Ƃ��킩�����B���茋�ʂ͐�ɋ������}1-1�̃O���t�̗l�ł���B�������o�ߎ��ԁA�c���P�����x�����ԁA���Q�����C����\���Ă���B�S�������[�����Ă��Ȃ�0���n�_����\���ɏ[�������Ǝv����8~10���t�߂ɂ����Ēx�����Ԃ����0.5(ms)�`0.9(ms)�������Ă���B�ߋ��̎����ɂ����Ă̈�苗���͂ق�3(m)�ő��肵�Ă���ׁA0���n�_�ɂ����ċC��15���̉���341.09(m/s)����ɂ��āA8,9����̂��̖��ɂ��x���������ɕϊ������Ƃ��A350.88~358.7(m/s)�܂ł̉����̕ω������Ă���B

�@���̊����̌����i�������q 2002�j�P�j�ɂ����āA�[�����Ă����_���ʂ̑���̎Z�o�܂łɂ͎����Ă��Ȃ����߁A���̉����ω����ǂ̂��炢�̉_���ʂɑ��Ĕ����������̂���]�ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��������A�}4-6�������悤�ɁA���悻����Ƃꂽ�f�[�^�ł͊��Ƌ߂������ω��������Ă���ׁA���Ȃ��Ƃ����̔�r�̌��ʂƂ��Ă͍~���̉e���炵�������ω���߂炦�Ă���ƍl������B

�T�D�S�@�l�@

�@���ʁA�����v�Z���Ǝ��ۂ̉����Ƃ̔�r���Ă͑�܂��ȌX���ɂ��Č����A�ގ����Ă���Ƃ���͂��������̂̂��̕ω��̑傫���ɂ��Ă͑傫�Ȍ덷������Marshall-Palmer���z�̓K�p�ɂ����鉹���v�Z�Ƃ̔�r�ɂ��ẮA����ɂ��̉��������̎d�����Ȑ���`�����Ƃɂ���ČX���Ƃ��Ă͂�莗�����ۂ��������̂����A��͂肻�̕ω��̑傫���ɂ��đ傫�Ȍ덷������A���ۂ̉����ω��Ƃ̊Ԃŗ��_�I�ɔ��������������̎d���͂��Ă��Ȃ������B�����āA�~���ɂ�艺�~�����������A���ׂ̈̒����g���x�̑傫�Ȍ��������҂������A���~���ɂ�钴���g�̒x���͉����ɑ��ċ͂��Ȃ��̂ŁA���ۂ̉����ω��Ƃ͑傫�ȍ����������ׁA���~���̉e���Ƃ͍l���ɂ��������B���̂悤�ɁA���_�I�Ȗʂ��璴���g�̌����ɔ��������@�ł͂ǂ�����ۂ̉����ω��̒l�ƊW�����ގ����ł��Ȃ������B

�����̉����v�Z�ɂ��đ傫�ȉ����ω��̌덷�������Ă��܂������Ƃɂ��Ă̌����͍��͕s���ł��邪�A�J����U�������Ȃ��璴���g���i�s���Ă���Ƃ��A�}5-5�̂悤�ȃ��f���̍\�z���l����ƁA�{�����ōs������r�Ƃ͂܂��قȂ������ʂ�������\���͂���B

�}5-5�@�l�����钴���g�̐i�s

�ߋ��̌����Ƃ̔�r�ɂ��ẮA�Z�o���������g�̑��x�����ɑ��Ẳ_���ʂ��킩���Ă��Ȃ����̂́A����̉����ω��̌��ʂƓ����悤�Ȓl�̕ω��������Ă����ׁA�{�����ł�������߂炦�Ă������Ƃ͌�����B

�U�@���_

�@�{�����ł́A�{���ŏq�ׂ�������J��Ԃ��s���A���肩�瓾��ꂽ�~���ʁA�����ω��̃f�[�^�����Ƃɗ��_�I�ȗ��t�������āA�~�����@���ɉ����ɉe����^���āA�ǂꂭ�炢�̉����ω�������̂����Z�o���A���̌��ʁA�����ω��𗘗p���č~���ʂ𑪂邱�Ƃ�ړI�Ƃ����B

�@���_������̔�����Ƃ��Ă�3�ʂ���l�������A�J���̗������x�����Ƃɉ����̎Z�o�Ɏ�����@�ƁAMarshall-Palmer���z�̓K�p�ɂ�鉹���̎Z�o�̕��@�ɉ����A�~���ɂ�鉺�~���̔����ɂ��A���|���̉����𑪒肵�Ă���\�����l���A���~���̉e���������������ω��Ƃ̔�r�ƁA���ۂ̉����ω��Ɣ�r�������ʁA��G�c�ȉ��������̌X���Ƃ��Ă͎����Ƃ�������������A���̒l�̑傫���ɂ��Ă͂ǂ���傫�ȈႢ������A�~���ɂ�鉹���ω��������Ă���Ƃ͌����Ȃ������B

�@�������A�ߋ��̌����A�����g��p�����_���ʂ̑�����@�̌����P�j�Ƃ̔�r�Ɍ����ẮA����̑��蓯�l�A�傫�ȉ��������̕ω��������Ă��āA�~��������̑���ɂ�鉹���ω��ɂ���Č����Ă��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��A����ł��Ă����悤�ł���ƌ�����B

�@����̉ۑ�Ƃ��ẮA�ϑ��̉��X�ɑ��₵�āA��葽���̍~���̕ω��ɔ����������ω��̃f�[�^�����o�����Ƃ���������B�]���āA��葽���̃f�[�^���炻�̍~���ʂƉ����̏ڂ����W���킩��\���͂���B���z�I�ɂ͐����Ԃ␔�����ɂ킽�����A�������f�[�^������Ɨǂ��ƍl������B

�����ŁA���̌����ł͒����g���~�J�̂�������Ԃ�ʉ߂���ۂɁA���̎��ۂɑ��肷�鋗�����L�тĂ���悤�Ɍ�����̂��A�������������Ă���̂��̃��J�j�Y���܂ł͔������Ă��Ȃ��ׁA����̗l�Ɍv�Z�ɂ�蔗�������@�ł͂܂������l���ɓ����ׂ����_������̂ł͂Ȃ����ƍl����B

�����āA���蒆�ɖڗ����������v�̋@�\���r���Ŏ~�܂��Ă��܂��d���̕ω������܂��o�͂���Ă��Ȃ��������Ɋւ��ẮA�����͕s�������A�X�Ȃ���ǂ̗]�n������Ǝv����B���O�g�p�ׁ̈A�����v���@�\����ɂ͋C�����Ⴗ������A�r���ő��̓d�g�≹�g�̉e�����Ă�����A���l�X�Ȋ��̈Ⴂ�ł��܂��쓮���Ȃ������\�����l������B

�������A���m�ȉ���-�~���ʂ̊W��������A���p�Ƃ��Ďg����\���͂���ƍl����B